Черепно-мозговые травмы занимают первое место среди всех травм (40%) и чаще всего случаются с людьми в возрасте 15-45 лет. Смертность среди мужчин в 3 раза выше, чем среди женщин. В крупных городах ежегодно из тысячи человек семеро получают черепно-мозговые травмы, при этом 10% погибают, не доехав до больницы. В случае легкой травмы инвалидами остаются 10% человек, в случае получения травмы средней степени тяжести — 60%, тяжелой — 100%.

Причины и виды черепно-мозговых травм

Комплекс повреждений головного мозга, его оболочек, костей черепа, мягких тканей лица и головы — это и есть черепно-мозговая травма (ЧМТ).

Чаще всего от черепно-мозговых травм страдают участники ДТП: водители, пассажиры общественного транспорта, сбитые автотранспортом пешеходы. На втором месте по частоте возникновения — бытовые травмы: случайные падения, удары. Далее идут травмы, полученные на производстве, и спортивные.

Молодые люди наиболее подвержены травмам в летний период — это так называемые криминальные травмы. Пожилые чаще получают ЧМТ зимой, и ведущей причиной становится падение с высоты роста.

Статистика

Жители России чаще всего получают ЧМТ в состоянии алкогольного опьянения (70% случаев) и вследствие драк (60%).

Одним из первых классифицировать черепно-мозговые травмы предложил французский хирург и анатом 18 века Жан-Луи Пети. Сегодня существует несколько классификаций травм.

- по степени тяжести: легкая (сотрясение головного мозга, легкий ушиб), средняя (серьезный ушиб), тяжелая (ушиб головного мозга тяжелой степени, острое сдавление головного мозга). Для определения степени тяжести используют шкалу комы Глазго. Состояние пострадавшего оценивается от 3 до 15 баллов в зависимости от уровня спутанности сознания, способности открывать глаза, речевой и двигательной реакций;

- по типу: открытая (на голове имеются раны) и закрытая (отсутствуют нарушения кожных покровов головы);

- по виду повреждения: изолированная (повреждения затрагивают только череп), сочетанная (поврежден череп и другие органы и системы), комбинированная (травма получена не только механически, на организм также воздействовала лучевая, химическая энергия и пр.);

- по характеру повреждения:

-

- сотрясение (незначительное травмирование с обратимыми последствиями, характеризуется кратковременной потерей сознания — до 15 минут, большинству пострадавших госпитализация не требуется, после осмотра врач может назначить КТ или МРТ);

- ушиб (происходит нарушение мозговой ткани из-за удара мозга о стенку черепа, часто сопровождается кровоизлиянием);

- диффузное аксональное повреждение мозга (повреждаются аксоны — отростки нервных клеток, проводящие импульсы, страдает ствол мозга, в мозолистом теле мозга отмечаются микроскопические кровоизлияния; такое повреждение чаще всего происходит при ДТП — в момент резкого торможения или ускорения);

- сдавление (в полости черепа образуются гематомы, внутричерепное пространство сокращается, наблюдаются очаги размозжения; для спасения жизни человека требуется экстренное хирургическое вмешательство).

Важно знать

Травма мозга чаще всего возникает в месте удара, однако зачастую повреждения возникают и на противоположной стороне черепа — в зоне противоудара.

В основе классификации лежит диагностический принцип, на ее основании формулируется развернутый диагноз, в соответствии с которым назначается лечение.

Симптомы ЧМТ

Проявления черепно-мозговых травм зависят от характера повреждения.

Диагноз « сотрясение головного мозга » ставится на основе анамнеза. Обычно пострадавший сообщает, что случился удар головы, который сопровождался кратковременной потерей сознания и однократной рвотой. Тяжесть сотрясения определяется длительностью потери сознания — от 1 минуты до 20 минут. На момент осмотра больной находится в ясном состоянии, может жаловаться на головную боль. Никаких отклонений, кроме бледности кожи, обычно не выявляется. В редких случаях пострадавший не может вспомнить события, предшествующие травме. Если потери сознания не было, диагноз ставится как сомнительный. В течение двух недель после сотрясения головного мозга может наблюдаться слабость, повышенная утомляемость, потливость, раздражительность, нарушения сна. Если эти симптомы не исчезают длительное время, значит, стоит пересмотреть постановку диагноза.

При ушибе мозга легкой степен и пострадавший может потерять сознание на час, а после — жаловаться на головную боль, тошноту, рвоту. Отмечается подергивание глаз при взгляде в сторону, асимметрия рефлексов. Рентген может показать перелом костей свода черепа, в ликворе — примесь крови.

Словарь

Ликвор — жидкость прозрачного цвета, которая окружает головной и спинной мозг и выполняет в том числе защитные функции.

Ушиб головного мозга средней степени тяжести сопровождается потерей сознания на несколько часов, больной не помнит события, предшествующие травме, саму травму и произошедшее после нее, жалуется на головную боль и многократную рвоту. Могут отмечаться: нарушения артериального давления и пульса, лихорадка, озноб, болезненность мышц и суставов, судороги, расстройство зрения, неравномерная величина зрачков, нарушения речи. Инструментальные исследования показывают переломы свода или основания черепа, субарахноидальное кровоизлияние.

При ушибе головного мозга тяжелой степени пострадавший может потерять сознание на 1-2 недели. При этом у него выявляются грубые нарушения жизненно важных функций (частоты пульса, уровня давления, частоты и ритма дыхания, температуры). Движения глазных яблок раскоординированы, изменен мышечный тонус, нарушен процесс глотания, слабость в руках и ногах может доходить до судорог или паралича. Как правило, такое состояние — следствие переломов свода и основания черепа и внутричерепного кровоизлияния.

Это важно!

Если вы или ваши близкие предполагаете, что получили черепно-мозговую травму, необходимо в течение нескольких часов показаться травматологу и неврологу и провести необходимые диагностические процедуры. Даже если кажется, что самочувствие в порядке. Ведь некоторые симптомы (отек мозга, гематома) могут проявиться спустя сутки и даже более.

При диффузном аксональном повреждении мозга наступает длительная умеренная или глубокая кома. Ее продолжительность составляет от 3 до 13 дней. У большинства пострадавших наблюдается расстройство дыхательного ритма, различное расположение зрачков по горизонтали, непроизвольные движения зрачков, руки со свисающими кистями согнуты в локтях.

При сдавлении мозга могут наблюдаться две клинические картины. В первом случае отмечается «светлый период», во время которого пострадавший приходит в сознание, а затем медленно входит в состояние сопора, которое в целом похоже на оглушение и оцепенение. В другом случае больной сразу впадает в кому. Для каждого из состояний характерно неконтролируемое движение глаз, косоглазие и перекрестный паралич конечностей.

Длительное сдавление головы сопровождается отеком мягких тканей, достигающим максимума на 2-3 сутки после ее высвобождения. Пострадавший находится в психоэмоциональном напряжении, иногда — в состоянии истерики или амнезии. Отекшие веки, ослабевшее зрение или слепота, асимметричный отек лица, отсутствие чувствительности в области шеи и затылка. На компьютерной томографии виден отек, гематомы, переломы костей черепа, очаги ушиба мозга и размозжения.

Последствия и осложнения ЧМТ

После перенесения черепно-мозговой травмы многие становятся инвалидами из-за нарушения психики, движений, речи, памяти, посттравматической эпилепсии и прочих причин.

ЧМТ даже легкой степени сказывается на когнитивных функциях — пострадавший испытывает спутанность сознания и снижение умственных способностей. При более тяжелых травмах может диагностироваться амнезия, ухудшение зрения и слуха, речевых навыков и навыков глотания. В тяжелых случаях речь становится нечленораздельной или даже утрачивается полностью.

Нарушения моторики и функций опорно-двигательного аппарата выражаются в парезе или параличе конечностей, потере чувствительности тела, отсутствии координации. В случае тяжелых и среднетяжелых травм наблюдается недостаточность закрытия гортани , вследствие чего пища накапливается в глотке и проникает в дыхательные пути.

Некоторые перенесшие ЧМТ страдают от болевого синдрома — острого или хронического. Острый болевой синдром сохраняется в течение месяца после получения травмы и сопровождается головокружением, тошнотой, рвотой. Хроническая головная боль сопровождает человека на протяжении всей жизни после получения ЧМТ. Боль может быть резкой или тупой, пульсирующей или давящей, локализованной или отдающей, к примеру, в глаза. Приступы боли могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, усиливаться в моменты эмоциональных или физических нагрузок.

Больные тяжело переживают ухудшение и утрату функций организма, частичную или полную потерю работоспособности, поэтому страдают от апатий, раздражительности, депрессий.

Лечение ЧМТ

Человеку, получившему черепно-мозговую травму, необходима врачебная помощь. До приезда скорой помощи больного надо уложить на спину или на бок (если он без сознания), на раны наложить повязку. Если рана открытая — обложить края раны бинтами, а затем наложить повязку.

Бригада скорой помощи забирает пострадавшего в отделение травматологии или в реанимацию. Там пациента осматривают, при необходимости делают рентген черепа, шеи, грудного и поясничного отделов позвоночника, грудной клетки, таза и конечностей, проводят УЗИ грудной клетки и брюшной полости, берут кровь и мочу на анализ. Также может быть назначено проведение ЭКГ. При отсутствии противопоказаний (состояния шока) делают КТ мозга. Затем больного осматривают травматолог, хирург и нейрохирург и ставят диагноз.

Невролог осматривает пациента каждые 4 часа и оценивает его состояние по шкале Глазго. При нарушении сознания пациенту показана интубация трахеи. Больному в состоянии сопора или комы назначают искусственную вентиляцию легких. Пациентам с гематомами и отеками мозга регулярно измеряют внутричерепное давление.

Пострадавшим назначают антисептическую, антибактериальную терапию. При необходимости — противосудорожные препараты, анальгетики, магнезию, глюкокортикоиды, седатики.

Пациенты с гематомой нуждаются в хирургическом вмешательстве. Промедление с операцией в течение первых четырех часов увеличивает риск летального исхода до 90%.

Прогноз восстановления при ЧМТ различной степени тяжести

В случае сотрясения мозга прогноз благоприятный при условии соблюдения пострадавшим рекомендаций лечащего врача. Полное восстановление трудоспособности отмечается у 90% больных с легкой ЧМТ. У 10% остаются нарушенными когнитивные функции, резкая смена настроений. Но и эти симптомы обычно проходят в течение 6-12 месяцев.

Прогноз при среднетяжелой и тяжелой формах ЧМТ осуществляется на основании количества баллов по шкале Глазго. Увеличение баллов говорит о положительной динамике и благоприятном исходе травмы.

У пострадавших с ЧМТ средней степени тяжести тоже удается достичь полного восстановления функций организма. Но зачастую остаются головные боли, гидроцефалия, вегетососудистая дисфункция, нарушения координации и прочие неврологические нарушения.

При тяжелой ЧМТ риск летального исхода увеличивается до 30-40%. Среди выживших почти стопроцентная инвалидизация. Ее причины — выраженные психические и речевые расстройства, эпилепсия, менингит, энцефалит, абсцессы мозга и пр.

Огромное значение в возвращении пациента к активной жизни играет комплекс реабилитационных мер, оказанных по отношению к нему после купирования острой фазы.

Направления реабилитации после черепно-мозговой травмы

Данные мировой статистики говорят о том, что 1 доллар, вложенный в реабилитацию сегодня, сэкономит 17 долларов на обеспечение жизни пострадавшего завтра. Реабилитацией после ЧМТ занимаются врач-невролог, врач-реабилитолог, физический терапевт, эрготерапевт, массажист, психолог, нейропсихолог, логопед и другие специалисты. Их деятельность, как правило, направлена на возвращение пациента к социально активной жизни. Работу по восстановлению организма пациента во многом определяет степень тяжести травмы. Так, при тяжелой травме усилия врачей направлены на восстановление функций дыхания и глотания, на улучшение работы органов малого таза. Также специалисты работают над восстановлением высших психических функций (восприятие, воображение, память, мышление, речь), которые могли быть утрачены.

Физическая терапия:

- Бобат-терапия подразумевает стимуляцию движений пациента за счет смены положений его тела: короткие мышцы растягиваются, слабые — укрепляются. Люди с ограничениями в движении получают возможность освоить новые движения и отточить разученные.

- Войта-терапия помогает связать мозговую деятельность и рефлекторные движения. Физический терапевт раздражает различные участки тела больного, тем самым побуждая его совершать определенные движения.

- Маллиган-терапия способствует снятию напряжения мышц и обезболиванию движений.

- Установка «Экзарта» — подвесные системы, при помощи которых можно снять болевой синдром и вернуть к работе атрофированные мышцы.

- Занятия на тренажерах. Показаны занятия на кардиотренажерах, тренажерах с биологически обратной связью, а также на стабилоплатформе — для тренировки координации движений.

Эрготерапия — направление реабилитации, которое помогает человеку адаптироваться к условиям окружающей обстановки. Эрготерапевт учит пациента обслуживать себя в быту, тем самым улучшая качество его жизни, позволяя вернуться не только к социальной жизни, но даже к работе.

Кинезиотейпирование — наложение специальных клейких лент на поврежденные мышцы и суставы. Кинезитерапия помогает уменьшить болевые ощущения и снять отечность, при этом не ограничивает движение.

Психотерапия — неотъемлемая составляющая качественного восстановления после ЧМТ. Психотерапевт проводит нейропсихологическую коррекцию, помогает справиться с апатией и раздражительностью, свойственными пациентам в посттравматический период.

Физиолечение:

- Лекарственный электрофорез сочетает введение в организм пострадавшего лекарственных средств с воздействием постоянного тока. Метод позволяет нормализовать состояние нервной системы, улучшить кровоснабжение тканей, снять воспаление.

- Лазеротерапия эффективно борется с болями, отеками тканей, оказывает противовоспалительное и репаративное действие.

- Иглорефлексотерапия позволяет уменьшить болевые ощущения. Данный метод входит в комплекс лечебных мероприятий при лечении парезов и оказывает общее психостимулирующее действие.

Медикаментозная терапия направлена на предотвращение гипоксии мозга, улучшение обменных процессов, восстановление активной умственной деятельности, нормализацию эмоционального фона человека.

После черепно-мозговых травм средней и тяжелой степени пострадавшим тяжело вернуться к привычному образу жизни или смириться с вынужденными переменами. Для того чтобы снизить риск развития серьезных осложнений после ЧМТ, необходимо следовать простым правилам: не отказываться от госпитализации, даже если кажется, что самочувствие в порядке, и не пренебрегать различными видами реабилитации, которые при комплексном подходе способны показать значительный результат.

Амелёхин Леонид Александрович Ответственный редактор

Сотрясение головного мозга

Автор: Дружинкина В.Ю., невролог

Апрель, 2021.

Сотрясение головного мозга — это легкое обратимое нарушение функций головного мозга, возникшее из-за травмирующего воздействия. Считается, что в основе проявления сотрясения лежит нарушение связей между нервными клетками, преимущественно функциональное.

Сотрясение головного мозга по частоте встречаемости занимает первое место в структуре черепно-мозговых травм.

Проявления сотрясений

Главным симптомом сотрясения головного мозга является утрата сознания в момент травмы. Исключение могут составлять только дети и пожилые люди. Сразу после сотрясения мозга также могут наблюдаться:

- однократная рвота;

- учащение частоты дыхания;

- учащение или замедление пульса;

- нарушение памяти на текущие или предшествующие события.

Данные отклонения беспокоят короткое время, состояние вскоре нормализуется. Артериальное давление быстро возвращается в пределы нормы, однако в ряде случаев может стойко повышаться — это обусловлено не только самой травмой, но и сопровождающими ее стрессовыми факторами. Температура тела при сотрясении мозга остается нормальной.

По восстановлении сознания типичны жалобы на

- головную боль;

- тошноту;

- головокружение;

- слабость;

- шум в ушах;

- приливы крови к лицу;

- потливость;

- нарушение сна.

По данным исследования, проведенного в 2019 году на базе НИЦ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения г. Москвы, у подростков в остром периоде сотрясения легкой степени тяжести почти в 4 раза были снижены показатели по таким параметрам как

- работоспособность

- утомляемость

- восстановление работоспособности

- темп деятельности

- концентрация внимания

Также были сложности в решении интеллектуальных задач в виде трудностей обобщения и разноплановости суждений, было отмечено значительное количество импульсивных ошибок при выполнении заданий1.

При сотрясении головного мозга общее состояние пострадавших обычно быстро улучшается в течение первой, реже — второй недели. Следует, однако, учитывать, что головные боли и другая субъективная симптоматика может держаться и значительно дольше по разным причинам.

Сводная таблица распространенных симптомов при сотрясении головного мозга2

| Ранние симптомы

(должны пройти максимум через несколько часов) |

Поздние симптомы

(сохраняются от нескольких дней до нескольких недель) |

|

|

Особенности проявлений у детей и пожилых

Картина сотрясения головного мозга во многом определяется возрастными факторами.

У детей грудного и раннего возраста сотрясение мозга часто протекает без нарушения сознания. В момент травмы — резкая бледность кожных покровов (прежде всего лица), учащенное сердцебиение, затем вялость, сонливость. Возникают срыгивания при кормлении, рвота, отмечаются беспокойство, расстройства сна. Все проявления проходят через 2-3 суток.

У детей младшего (дошкольного) возраста сотрясение мозга также может протекать без утраты сознания. Общее состояние улучшается в течение 2-3 суток.

У пожилых людей первичная утрата сознания при сотрясении головного мозга наблюдается значительно реже, чем в молодом и среднем возрасте. Вместе с тем нередко проявляется выраженное дезориентирование в месте и времени. Головные боли часто носят пульсирующий характер, локализуясь в затылочной области; они длятся от 3 до 7 суток, отличаясь значительной интенсивностью у лиц, страдающих гипертонической болезнью. Часто наблюдаются приступы головокружения.

Диагностика

В диагностике сотрясения головного мозга особенно важно учитывать обстоятельства травмы и информацию свидетелей происшедшего. Двоякую роль могут играть следы травмы на голове и такие факторы, как алкогольное опьянение, психологическое состояние пострадавшего и т.п.

Сотрясение головного мозга часто не имеет объективных диагностических признаков. В первые минуты и часы врач и иные свидетели могут видеть утрату сознания (на несколько минут), подергивание глазных яблок при отведении взора в сторону, нарушения равновесия и координации движений; пострадавшие жалуются на двоение в глазах.

Лабораторных и инструментальных признаков диагностики сотрясения не существует:

- При сотрясении переломы костей черепа отсутствуют.

- Давление и состав цереброспинальной жидкости без отклонений.

- При ультразвуковом исследовании (М-эхоскопия) смещения и расширения срединных структур головного мозга не выявляется.

- Компьютерная томография у больных с сотрясением не обнаруживает травматических отклонений в состоянии вещества мозга.

- Данные магнитно-резонансной томографии при сотрясении мозга также не выявляют какого-либо поражения.

Сотрясение часто маскирует более тяжелые травматические повреждения головного мозга,поэтому больные подлежат неотложной госпитализации в стационар нейрохирургического профиля (или иного профиля, где оказывается нейротравматологическая помощь) в основном для обследования и наблюдения.

Таким образом, сотрясение головного мозга можно выявить на основании:

- наблюдаемых или сообщенных больным данных об утрате сознания в момент травмы.

- тошноты, рвоты, жалоб на головокружение и головную боль.

- отсутствия признаков более тяжелой травмы (утраты сознания более чем на 30 минут, судорожных припадков, параличей конечностей).

Помощь доврачебная

Первые действия при подозрении на сотрясение головного мозга:

-

Вызвать скорую помощь или обратиться в травмпункт.

-

Больного должен осмотреть травматолог или невролог, будет выполнена рентгенограмма черепа; по необходимости и при возможности — КТ или МРТ головного мозга (проведение этих обследований — шанс избежать недооценки тяжести травмы, но такое оборудование не всегда имеется).В случае отсутствии КТ или МРТ выполняется М-эхоскопия.

-

При подтверждении диагноза больные госпитализируются в нейрохирургическое или травматологическое отделение для наблюдения, чтобы не пропустить более тяжелую травму и избежать осложнений.

Первая помощь при сотрясениях

Первая помощь пострадавшему с сотрясением мозга — придание ему удобного горизонтального положения с чуть приподнятой головой.

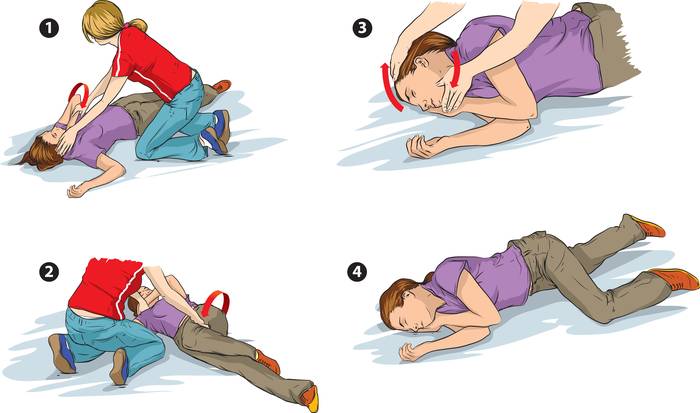

Если получивший сотрясение мозга продолжает находиться в бессознательном состоянии, предпочтительнее так называемое спасительное положение —

- на правом боку;

- голова запрокинута, лицо повернуто к земле;

- левая рука и нога согнуты под прямым углом в локтевом и коленном суставах (предварительно надо исключить переломы конечностей и позвоночника).

Фото: универсальное положение больного с сотрясением мозга, при условии отсутствия переломов

Эта позиция, обеспечивая свободное прохождение воздуха в легкие, беспрепятственное вытекание жидкости изо рта наружу, предотвращает нарушение дыхания вследствие западения языка, затекания в дыхательные пути слюны, крови, рвотных масс. Если на голове имеются кровоточащие раны, накладывают повязку.

Все пострадавшие с сотрясением мозга, даже если оно с самого начала представляется легким, подлежат транспортировке в дежурный стационар, где уточняется первичный диагноз. Больным устанавливается постельный режим на 1-3 суток, который затем, с учетом особенностей течения заболевания, постепенно меняют на палатный. Время нахождения в больнице — от 3 суток до 7, а далее, при отсутствии осложнений, возможна выписка из стационара на амбулаторное лечение (длительностью до 2 недель).

Лечение сотрясений головного мозга

При сотрясении головного мозга лечение назначает невролог.

Медикаментозное лечение при сотрясении мозга часто не требуется и носит симптоматический характер (основное лечение — покой и здоровый сон). Фармакотерапия главным образом направлена на нормализацию функционального состояния нервной системы, устранение головной боли, головокружения, беспокойства, бессонницы и других жалоб.

Обычно спектр назначаемых при поступлении лекарств включает обезболивающие, успокаивающие и снотворные, преимущественно в виде таблеток, а при необходимости и в инъекциях.

Среди обезболивающих подбирают наиболее эффективный у данного больного препарат:

- анальгин,

- пенталгин,

- дексалгин,

- седальгин,

- максиган и др.

Подобным образом поступают и при головокружении, выбирая что-либо одно из имеющихся лекарственных средств:

- беллоид,

- циннаризин,

- платифиллин с папаверином,

- танакан,

- микрозер и т.п.

В качестве успокаивающих используют

- валериану, пустырник, корвалол, валокордин,

- транквилизаторы грандаксин, сибазон, феназепам, нозепам, рудотель и др.

Для устранения бессонницы на ночь назначают

- донармил,

- релаксон.

Проведение курсовой сосудистой и метаболической терапии при сотрясениях способствует более быстрому и полному восстановлению нарушений мозговых функций. Предпочтительно сочетание сосудистых (кавинтон, стугерон и др.) и ноотропных (ноотропил, пантогам, ноопепт, мексидол и др.) препаратов.

Как варианты возможных комбинаций могут быть следующие:

- «Кавинтон» по 1 таблетке (5 мг) и «Ноотропил» по 2 капсулы (0,8 мг) три раза в день на протяжении 1-2 месяцев

или

- «Стугерон» по 1 таблетке (25 мг) и «Ноопепта» по 1 таблетке (0,1 мг) три раза в день на протяжении 1-2 месяцев.

Положительный эффект приносит включение в курс терапии препаратов содержащих магний («Магне-В6», «Магнелис», «Панангин») и антиоксидантов «Цитофлавин» 2 таблетки 2 раза в день, «Милдронат» 250 мг по 1 таблетке 3 раза в день.

Для преодоления частых астенических явлений после сотрясения мозга назначают что-либо из этих препаратов:

- «Фенотропил» по 0,1 1 раз утром,

- «Когитум» по 20 мл 1 раз в день,

- «Вазобрал» по 2 мл 2 раза в день,

- поливитамины-полиминералы типа «Юникап-Т», «Центрум», «Витрум» и т.п. по 1 таб. 1 раз в день.

Из тонизирующих препаратов используют корень женьшеня, экстракт элеутерококка, плоды лимонника,«Сапарал», «Пантокрин».

У лиц пожилого и старческого возраста, перенесших сотрясение мозга, усиливают антисклеротическую терапию — назначают статины (аторвастатин, розувастатин). Также уделяют внимание лечению различных сопутствующих заболеваний.

После перенесенного сотрясения головного мозга больной ставится на диспансерное наблюдение у невролога по месту жительства. Он посещается врача несколько раз на протяжении года, проходит осмотр, при необходимости — обследования. Если за это время патологических отклонений не выявляется, то человек снимается с диспансерного учета.

Прогнозы

При адекватном соблюдении режима и отсутствии отягощающих травму обстоятельств, сотрясение головного мозга завершается выздоровлением пострадавших с полным восстановлением трудоспособности.

У ряда больных по прошествии острого периода сотрясения мозга отмечаются ослабление концентрации внимания, памяти, депрессия, раздражительность, тревога, головокружение, головные боли, бессонница, утомляемость, повышенная чувствительность к звукам и свету. Через 3-12 месяцев эти признаки исчезают или существенно сглаживаются.

Нетрудоспособность

По судебно-медицинским критериям сотрясение головного мозга относится к легкому вреду здоровью и процент утраты трудоспособности, как правило, не определяется.

При врачебно-трудовой экспертизе определяется временная нетрудоспособность от 7 до 14 дней. Длительная и стойкая нетрудоспособность обычно не наступает.

Однако у 3% больных после сотрясения мозга вследствие обострения и декомпенсации уже имевшихся хронических заболеваний, а также при множественных повторных травмах может наступить инвалидизация умеренной степени выраженности. Особенному риску подвержены пациенты, несоблюдающие рекомендуемый режим лечения и поведения.

- Скориченко, «Доисторическая M.» (СПб., 1996); его же, «Гигиена в доисторические времена» (СПб., 1996).

- Frédault, «Histoire de la médecine» (П., 1970).

- ОФС.1.2.1.1.0003.15 Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях // Государственная фармакопея, XIII изд.

- https://aif.ru/boostbook/cherepno-mozgovaja-travma.html.

- https://www.diagnos.ru/diseases/nerves/commotio.

- Киржанова Е. А., Хуторянский В. В., Балабушевич Н. Г., Харенко А. В., Демина Н. Б. Методы анализа мукоадгезии: от фундаментальных исследований к практическому применению в разработке лекарственных форм. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2014; 3(8): 66–80. DOI: 10.33380/2305-2066-2019-8-4-27-31.