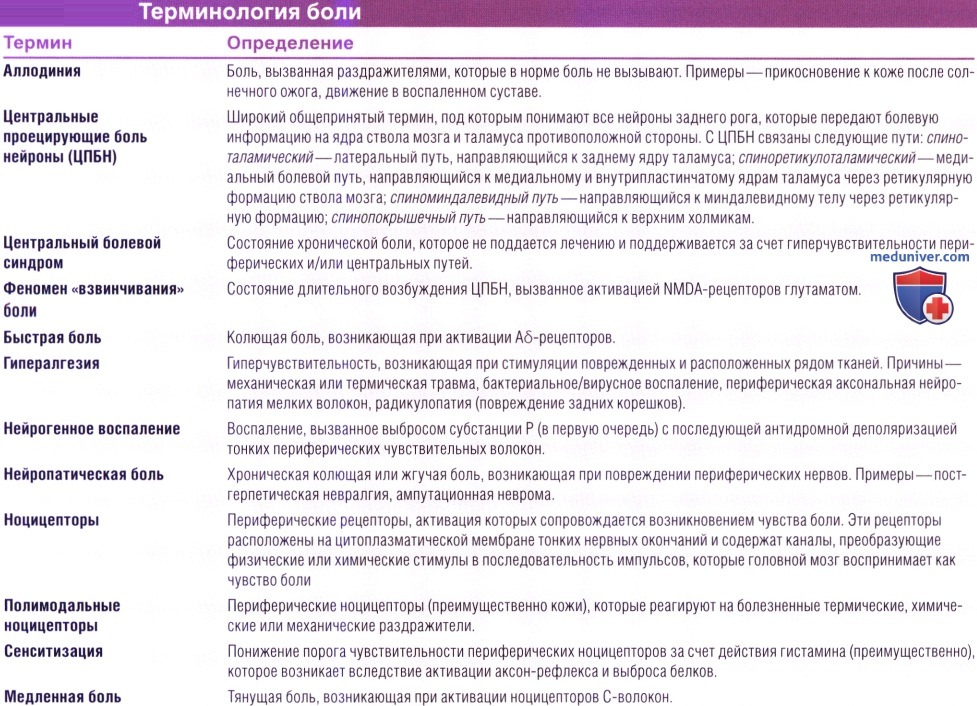

Механизмы восприятия боли: головной мозг и больСогласно определению Международной ассоциации по изучению боли, боль — это неприятное чувствительное и эмоциональное переживание, связанное с истинным или потенциальным повреждением ткани или описываемое в терминах такого повреждения. В этом определении сделан акцент на аффективном (эмоциональном) компоненте боли. Другой компонент боли — чувствительно-дискриминационый («Где и как сильно?»). а) Периферические пути болевой чувствительности. За проведение болевых ощущений отвечают тонкие миелинизированные (А6) и немиелинизированные (С) волокна, исходящие от униполярных клеток спинномозгового ганглия. Иногда эти волокна называют «волокнами боли», хотя существуют и другие нервные волокна сравнимого диаметра, которые являются исключительно механорецепторными. В то же время другие волокна, связанные, например, с механорецепторами или терморецепторами, вызывают чувство боли только при работе на высокой частоте. В общем плане обсуждения боли последние волокна называют полимодальными ноцицепторами. В составе спинномозговых нервов находятся дистальные отростки ганглионарных клеток, иннервирующих соматические ткани, в том числе кожу, париетальную плевру и брюшину, мышцы, суставные капсулы и кости. Проксимальные отростки отдают ветви на уровне зоны выхода задних корешков, далее в составе дорсолатерального пути Лиссауэра поднимаются вверх, пропуская пять или более сегментов спинного мозга, а затем оканчиваются в пластинах I, II и IV заднего рога. Аналогичные волокна тройничного нерва оканчиваются в спинномозговом ядре тройничного нерва. Дистальные нервные отростки, направляющиеся от внутренних органов, имеют общую периневральную оболочку с постганглионарными волокнами симпатического ствола. Проксимальные отростки пересекаются с волокнами пути Лиссауэра и заканчиваются в этой же области. Считают, что перекрест соматических и висцеральных афферентных окончаний на дендритах центральных болевых нейронов объясняет возникновение отраженной боли при таких состояниях, как инфаркт миокарда или острый аппендицит.

б) Сенситизация ноцицепторов. При повреждении тканей из них происходит выброс различных активных веществ — брадикининов, простагландинов и лейкотриенов, которые понижают порог возбудимости ноцицепторов. При повреждении С-волокон происходит также активация аксон-рефлексов, в окружающие ткани высвобождаются субстанция Р и кальцитонин ген-связанный пептид (CGRP), стимулируя выброс гистамина тучными клетками. Гистаминовые рецепторы, которые могут располагаться на нервных окончаниях (Глава 8), способы стимулировать синтез арахидоновой кислоты за счет гидролиза мембранных фосфолипидов. Фермент циклооксигеназа превращает арахидоновую кислоту в простагландины. (Механизм действия аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов заключается в угнетении этого фермента и снижении синтеза простагландинов.) В результате возникают длительная активация большого числа С-волокон и сенситизация механических ноцицепторов. Клинически это проявляется аллодинией, при которой даже легкое прикосновение к какой-то области вызывает болевые ощущения, и гипералгезией, когда даже незначительные болезненные стимулы воспринимают как сильнейшую боль. Для синдрома раздраженного кишечника характерна сенситизация ноцицептивных интерорецепторов брюшной стенки. Такой механизм развития болевого синдрома характерен также для интерстициального цистита. Сенситизация нейронов С-волокон может также происходить за счет изменения транскрипции генов, когда аномальные натриевые каналы встраиваются в клеточную мембрану нейронов заднего спинномозгового ганглия. В этом месте может возникать спонтанная электрическая активность, которая, как считают, может быть ответственна за неэффективность анальгетиков, блокирующих проведение нервного импульса на высоких уровнях. в) Нейропатическая боль. При рассечении периферического нерва его проксимальная и дистальная культи оказываются разделенными формирующейся рубцовой тканью. На аксонах, захваченных в этой рубцовой ткани, формируются небольшие нитевидные утолщения — невромы, которые очень чувствительны к сдавлению. При их длительной активации страдания пациента усиливаются, поскольку у него развивается синдром центральной боли. Постгерпетическая невралгия — это нейропатическая боль, которая становится следствием перенесенной инфекции herpes zoster («опоясывающий лишай») и проявляется появлением везикул вдоль зоны иннервации кожного нерва, обычно межреберного. Вирус может поддерживать боль за счет активации механизма транскрипции генов, который был описан выше. Центральные пути болевой чувствительности Центральные ноцицептивные нейроны подразделяют на две группы-специфические, с небольшой зоной периферической иннервации (около 1 см2), а также имеющие широкий динамический диапазон (более 2 см2). Это механические ноцицепторы, которые кодируют тактильные стимулы как импульсы низкой чистоты и болевые стимулы как импульсы высокой частоты. Согласно общепринятому мнению, спиноталамический путь (или переднебоковой, учитывая его расположение в спинном мозге) состоит из различных волокон, которые отвечают как за различение болевых, температурных и тактильных стимулов (неоспиноталамический, или прямой, путь), так и за аффективную, двигательную и вегетативную реакции на боль (палеоспиноталамический, или непрямой, путь).

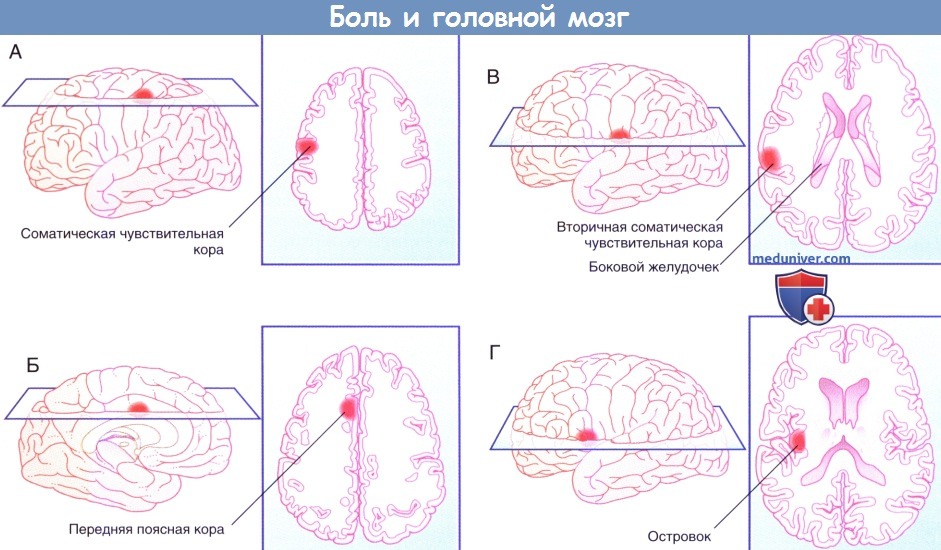

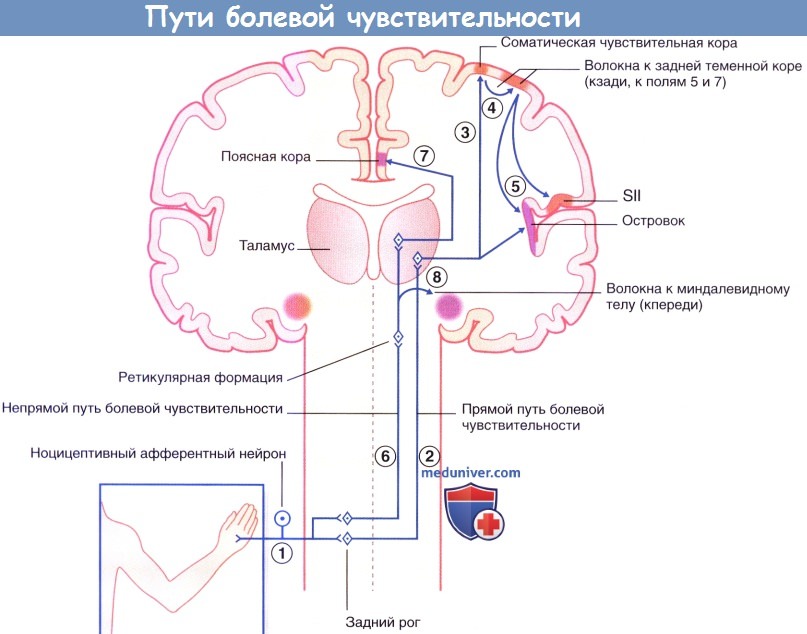

г) Прямой путь болевой чувствительности. Прямой путь для туловища и конечностей начинается от заднего рога спинного мозга и в составе спиноталамического пути направляется к задней части вентрального заднелатерального ядра таламуса с противоположной стороны. На голове и шее он начинается в спинномозговом ядре тройничного нерва и по тройнично-таламическим волокнам идет к задней части медиального ядра противоположного таламуса. Отсюда волокна преимущественно направляются к первичной соматической чувствительной коре (SI) и частично к верхней части латеральной борозды (SII). Установлена соматотопическая организация этой области, что удалось выявить при помощи проведения ПЭТ головного мозга во время воздействия теплового стимула на различные участки лица. Благодаря исследованиям на животных обнаружили, что в SI имеются высоковозбудимые специфические ноцицептивные нейроны, рецепторное периферическое поле которых относительно невелико. Именно эти нейроны лучше всего отвечают на вопрос «Где и как сильно болит?». На рисунках ниже изображены проекции к задней теменной коре и SII. Понятно, что спиноталамическая система раннего оповещения отвечает за поворот глаз и головы в сторону источника боли. Спинопокрышечный путь направляется наверх вдоль спиноталамического пути и заканчивается в верхних холмиках. Он также организован соматотопически. Волокна этого пути обеспечивают работу зрительного рефлекса, который поворачивает глаза/туловище/конечности в сторону стимулируемой области. Помимо активации этого филогенетически древнего пути (он имеется уже у рептилий), зрительный путь, отвечающий на вопрос «Где?», также связан с волокнами, идущими к задней теменной коре от SI. В SII число ноцицептивных нейронов меньше, однако они также могут получать зрительную информацию. Они связаны с островком, который получает импульсы непосредственно от таламуса. При стимуляции островка в организме возникают вегетативные реакции (повышение частоты сердечных сокращений, вазоконстрикция, потоотделение). Интересно, что при повреждении островка человек перестает воспринимать болевые стимулы как неприятные, но при этом он все еще может локализовать стимул и определять его интенсивность. Такое состояние называют асимболией боли. д) Непрямой путь болевой чувствительности. Непрямой путь — полисинаптический, в составе спиноретикулярного и тройнично-ретикулярного путей он направляется к дорсальному медиальному ядру таламуса, проецируясь (в том числе) к передней поясной коре. Эта область отвечает за аффективный компонент боли. Доказательством этого служит тот факт, что у пациентов с хроническим болевым синдромом успешно выполняют хирургическое пересечение (цингулотомию) или удаление (цингулэктомию) поясной коры. Пациенты сообщают, что сила болевых ощущений не изменилась, но боль при этом не кажется им такой нестерпимой. Точно такой же эффект дают инъекции морфия, вероятно, потому, что в передней поясной коре сосредоточено наибольшее число опиоидных рецепторов. После цингулэктомии часто возникает отек участка мозга, осуществляющий контроль за мочевым пузырем. В связи с этим в течение какого-то времени пациентов может беспокоить недержание мочи. Однако, что важнее, более чем у половины больных после операции развивается «аффективное уплощение» — люди перестают испытывать как положительные, так и отрицательные эмоции. Резкий удар или внезапно возникшая боль любого происхождения способна вызвать у человека чувство страха. Его появление связано с активацией спиномезенцефалических волокон, идущих к ретикулярной формации среднего мозга, а также к миндалевидному телу и ядру мозга, которое в первую очередь отвечает за чувство страха (см. основной текст). Считают, что часть волокон может идти наверх в составе дорсолатерального пути Лиссауэра или рядом с ним; наличие этих волокон может объяснить сохранение болевого синдрома у некоторых из пациентов, перенесших хордотомию.

1. Периферические ноцицептивные нейроны, отдающие волокна к заднему рогу. 2. «Быстрые» центральные проецирующие боль нейроны (ЦПБН) отдают волокна непосредственно к противоположному заднебоковому таламусу и 3. Переключаются на соматическую чувствительную кору (SI). 4. Ассоциативные волокна соединяют SI с задней теменной корой, где происходит анализ тактильных ощущений («Где?» и «Как сильно»?), а также зрительное ориентирование («Откуда?»). 5. От задней теменной коры волокна идут к SII, где происходит интеграция тактильных и зрительных ощущений. Спереди происходит переключение на кору островка, куда могут также поступать импульсы от таламуса. Этот участок коры отвечает за вегетативные и эмоциональные реакции. 6. «Медленные» ЦПБН через ретикулярную формацию передают сигнал к медиальному таламусу. Волокна направляются также кпереди, в префронтальную кору (здесь не показана), где ощущения подвергаются комплексному анализу. 7. Волокна направляются вверх к поясной коре, где в норме возникает реакция эмоционального отвращения («избегание»), 8. Некоторые ЦПБН возбуждают нейроны ретикулярной формации, которые сообщаются с миндалевидным телом. Эти связи обеспечивают возникновение испуга. е) Центральная боль. Центральная боль практически всегда возникает вследствие активации центральных проецирующих боль нейронов (ЦПБН) спиноталамического и спиноретикулярного путей. За эти процессы отвечают следующие три механизма. • Длительная активация глутаматных NMDA-рецепторов стимулами от заднего корешка, которую наблюдают в течение нескольких недель или месяцев. В результате развивается долгосрочная потенциация ЦПБН. • Порог возбудимости ЦПБН может еще больше снижаться путем запуска транскрипции определенных генов за счет появления дополнительных глутаматных рецепторов на их нейронах. • Для третьего механизма лучше всего подходит определение «парадоксальный». Этот механизм уже описан в отдельной статье на сайте при обсуждении супраспинальной антиноцицептиеной системы, когда серотонинергические нейроны, проецирующиеся от большого ядра шва (БЯШ) среднего мозга, могут тормозить активность ЦПБН за счет активации энкефалинергических вставочных нейронов. Исследования на животных показали, что хотя для появления центральной боли может быть достаточно одного из первых двух механизмов, для ее поддержания необходимо, чтобы несеротонинергические нейроны БЯШ облегчили возбудимость ЦПБН. Действие этих нейронов обусловлено неизвестным возбуждающим нейромедиатором. Самый очевидный пример такой боли-фантомная боль, при которой сильные болевые ощущения возникают в дистальной части ампутированной конечности. Один из видов центральной боли — таламическая боль, которая возникает при инсульте в области белого вещества около заднего вентрального ядра таламуса. Появление сильнейшей боли в противоположной половине тела может быть связано с нарушением нормальных тормозных влияний, которые поступают в задние отделы таламуса от близлежащих ретикулярных ядер. — Также рекомендуем «Миндалевидное тело головного мозга: функции, проводящие пути» Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 25.11.2018 |

Что мы знаем о мигрени, или всем мигренозникам посвящается

Нет такого человека на Земле, у кого бы никогда не болела голова. Она может болеть после напряженной работы, из-за недосыпа или на утро после вечеринки. Но у большинства людей боль проходит после часа отдыха или таблетки аспирина. А у 10% человечества головная боль ассоциируется с потерянными часами жизни, в которые они не могут делать абсолютно ничего, даже спать. Эта боль изматывает, от нее никуда не деться, она не проходит от таблеток или сна, и кажется, что она будет длиться вечность. Боль может провоцировать повышение температуры, приступы паники и страха. Это мигрень. Древнее заболевание, породившее вокруг себя множество легенд. Почему мы знаем о мигрени так мало? И знаем ли что-то вообще?

Легенда об элитной болезни

Существует мнение, что мигрень — это болезнь гениев и высоких интеллектуалов. Многие люди, записавшие себя на страницы истории, мучились головными болями. Гай Юлий Цезарь, Карл Маркс, Карл Линней, Чарльз Дарвин, Альфред Нобель, Зигмунд Фрейд, Блез Паскаль, Людвиг ван Бетховен, Петр Ильич Чайковский, Рихард Вагнер, Фредерик Шопен — это лишь несколько имен в длинном списке знаменитых мигренозников. Возможно, именно поэтому возник миф, что мигрень — это плата за талант. Однако это не так. Просто и великие люди страдают от болезней «простых смертных, а проблема мигрени затрагивает примерно одну десятую населения планеты!

Легенда о молодой болезни

То, что ученые пока не до конца изучили мигрень, не значит, что это молодая болезнь. Еще за 3000 лет до нашей эры шумерский поэт, имя которого не сохранилось, описал головные боли, сопровождавшиеся возникновением слепоты. Первым врачом, который профессионально описал мигрень, был Гиппократ. Он зафиксировал, что перед самой болью у человека могут возникать нарушения зрения, а во время приступа — рвота. Во II веке нашей эпохи врач Гален назвал боль «гемикранией», что переводится как «половина головы». Это связано с тем, что у подавляющего количества мигренозников боль распространяется только в одной стороне черепа. Позднее медики древности также заметили, что «очаг» мигрени может находиться в глубине глазниц (в висках) или в затылке. Кроме того, они установили, что перед мигренью у человека могут возникать определенные ощущения: слабость, «туман», блики, зигзагообразное искажение предметов и другие спецэффекты в поле зрения, слуховые галлюцинации, неспособность связно мыслить. А во время приступа больной зачастую боится света, резких звуков, запахов, движений и порой даже прикосновений.

Гиппократ. Источник: aif.ru

Гиппократ. Источник: aif.ru

Средневековье не прибавило познаний человечества о мигрени. После Ренессанса, в XVII веке, швейцарский врач Вепфер предположил, что мигрень связана с расширением сосудов мозга. В то же время ученые выносят теорию о наследственном характере болезни. В XIX веке выходят сразу несколько научных работ о мигрени, в которых медики пытаются дать клиническое описание приступов и найти лекарства. В начале ХХ века выходит около 500 статей и монографий об этой загадочной болезни. Но в стане ученых нет согласия. Они не могут не только определить, почему же возникает эта боль, но и даже разобраться в симптомах, которые можно с уверенностью приписать мигрени.

Легенда о «простой» головной боли: к чему приводит мигрень

Дело в том, что при мигрени у человека чаще всего не наблюдается каких-либо патологических изменений. Мигрень — это и сосудистое, и неврологическое, и биохимическое заболевание одновременно. Это приводит к целому букету ощущений, которые возникают у больного при приступе, которые нельзя описать простой фразой «у меня болит голова».

Головные боли делятся на два типа: первичные и вторичные. Во вторую группу входят боли, которые являются симптомом какой-либо болезни, например, шейного остеохондроза, менингита, простудных заболеваний, сотрясения головного мозга, травмы головы и других недомоганий. К первой группе относятся те боли, которые сами по себе являются болезнью. Также к первичным болям относят головную боль напряжения, которая возникает из-за эмоционального или физического переутомления, и кластерные головные боли. Мигрень входит в первую группу.

Эту боль нельзя назвать безобидной. Те больные, которые страдают от мигренозных болей, более подвержены к самоубийству, чем люди со «здоровой» головой, рассказывают авторы научной статьи в журнале ache Американского общества головной боли. Исследователи из Мичиганского государственного университета наблюдали в течение двух лет за двумя группами людей: тех, которые страдают от головных болей, и тех, у кого ее нет. Выяснилось, что в первой группе убить себя пытались примерно 10%, а во второй — 1%. С чем связаны такие высокие цифры у мигренозников, неясно: с химией боли, с состоянием депрессии или с сильным болевым синдромом, которые сопровождают мигрень.

Легенда о «простой» головной боли: как развивается приступ

Считается, что приступ мигрени могут провоцировать определенные факторы, индивидуальные для каждого, так называемые триггеры. Обычно мигренозники интуитивно определяют их и стараются избегать: это может быть солнечная погода, жара, определенная еда, запах или звук, даже цвет. Но не всегда это так.

Развитие приступа мигрени протекает по-разному. Полный цикл делится на четыре стадии. Сначала у мигренозников может наступить фаза предвестников приступа, так называемый продром. В это время больной чувствует раздражительность или, наоборот, крайнюю усталость. Может повысится аппетит. Вторая фаза — это аура. Она есть у трети больных. Чаще всего, на этой стадии больные могут видеть необычные фигуры перед глазами, вспышки света, «затуманивания» пространства. Бывают и другие нарушения, например, слуховые или обонятельные галлюцинации, ощущение онемения.

Самая тяжелая фаза — фаза боли, длится от нескольких часов до 2−3 суток. Боль чаще возникает в одной половине головы, но может захватывать и всю голову. Обычно очаг находится в лобной, височной части или у основания спинного мозга, хотя «эпицентр» может быть где угодно на периферии черепа. Обычно это пульсирующая или распирающая боль, которая усиливается при движении и физических нагрузках. Нередко возникает тошнота и даже рвота, которая субъективно облегчает головную боль. Во время приступа могут быть неприятны свет и звуки, любые запахи — хочется остаться одному и залезть под одеяло.

И, наконец, наступает заключительная фаза разрешения. В этот период тонус и любовь к жизни возвращаются, но чувство утомленности может не проходить. Кажется, что мигрень где-то рядом, и ты настороженно ожидаешь возобновления боли. Ведь приступ может утихать и вновь разрастаться в течение нескольких суток.

Легенда о «простой» головной боли: что происходит в голове при мигрени

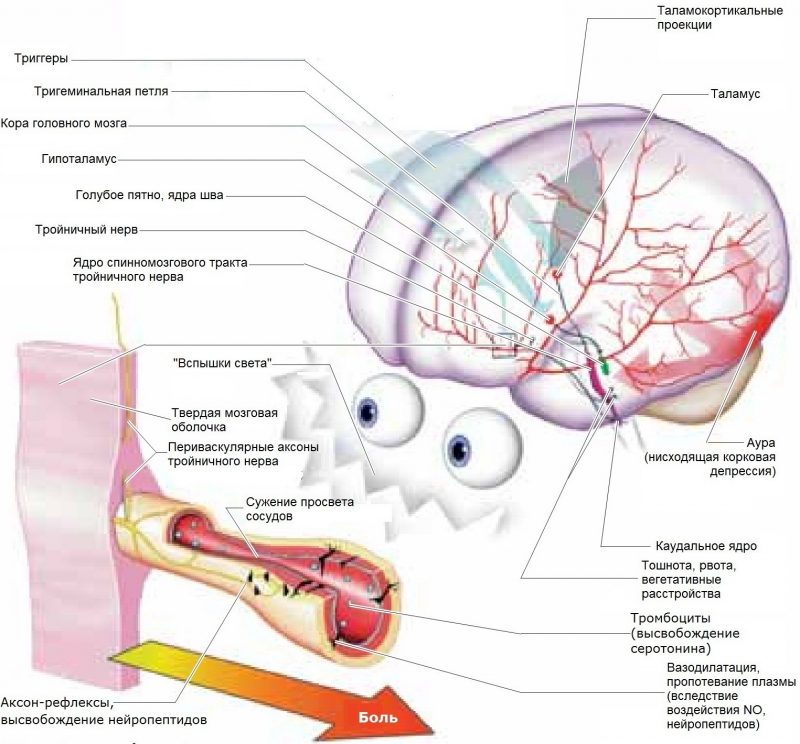

Модель мигрени. Источник: no-pain.ru

Модель мигрени. Источник: no-pain.ru

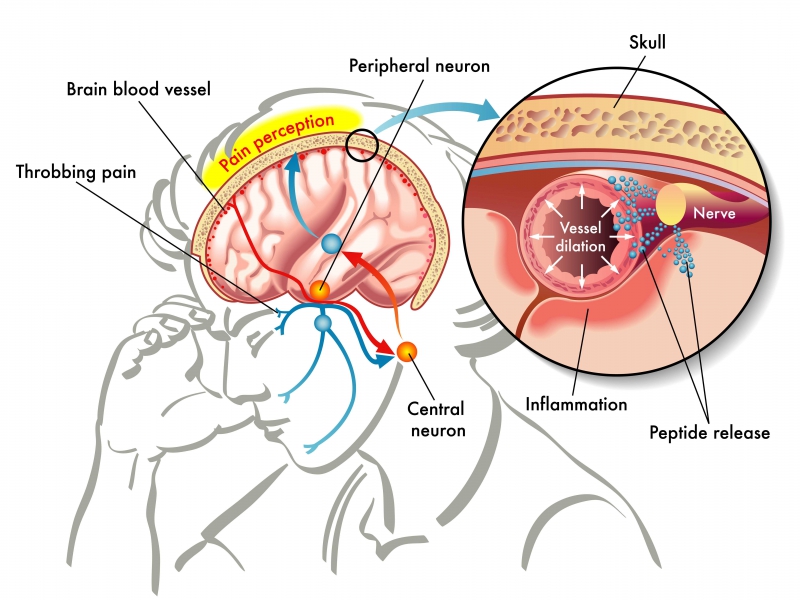

За все это время в голове происходит несколько биофизических процессов. В первой фазе мигрени возникает спазм сосудов головы, то есть они сужаются и становятся очень чувствительными к любым физическим деформациям. Это вызывает локальную ишемию мозга. Ишемия — это резкое снижение кровоснабжения, что приводит к кислородному голоданию нервных клеток и, как следствие, к потере работоспособности, ухудшению памяти и функционирования нервной системы в целом.

Излишки крови давят на стенки сосудов, что приводит к их резкому расширению (распирающая боль). Появляются микровоспаления, на которые реагируют нервные рецепторы. Считается, что это и вызывает мигренозную боль. В то же время происходит атония стенок сосудов, то есть падение их тонуса. Увеличиваются пульсовые колебания стенок, именно поэтому больные ощущают пульсирующую боль. Затем образуется отек тканей, окружающих сосуды, что уже становится причиной тупой и постоянной боли. И наконец, эти «головные» изменения останавливаются и постепенно затухают.

В большинстве случаев мигрень распространяется только в одной половине головы, но иногда боль переходит из одного полушария в другое. Это может быть связано с тем, что кровоснабжение мозга у мигренозников происходит неравномерно — к такому выводу пришла научная группа Университета ИТМО.

Легенда об изученной болезни

В народе считается, что мигрень, как и любая другая головная боль — это неврологическое заболевание. С одной стороны, это справедливо, ведь с болью в голове идут к врачу-неврологу. Но одновременно мигрень развивается из-за нескольких других факторов, не связанных прямо с нервной системой, в том числе, это биохимические процессы. Биохимические механизмы возникновения приступов изучены мало, однако известно, что при этом нарушается обмен некоторых веществ, прежде всего серотонина, а также катехоламинов и гистамина. Участие в развитии мигрени принимают пептид брадикинин (он обладает сильным сосудорасширяющим действием), простагландины и гепарин, говорится в журнале «Наука и жизнь».

Не исключено, что мигрень обусловлена врожденными нарушениями работы гипоталамуса — отдела мозга, который регулирует обмен веществ, температуру тела, осуществляет взаимодействие нервной и эндокринной систем, а также таламуса, который контролирует сенсорные функции организма. При этих нарушениях уровень серотонина в мозге снижается, постоянная нехватка серотонина «мобилизует» тромбоциты, которые содержат большое количество этого вещества. В правом полушарии мозга тромбоцитов содержится больше, поэтому правая сторона головы у страдающих мигренью болит чаще. Также односторонний характер болей иногда обуславливают активацией или повреждениями тройничного нерва, того самого, который ответственен за сенсорные ощущения лица.

Модель мигрени. Источник: depositphotos.com

Модель мигрени. Источник: depositphotos.com

Очень устойчива версия о том, что мигрень — это именно сердечно-сосудистое заболевание. То есть расширение и сужение кровеносных сосудов происходит не в качестве побочного эффекта, а как прямое следствие нарушений в работе этой системы. Некоторые ученые также являются адептами теории о том, что предрасположенность к этому заложена в генах. В журнале Nature Genetics были опубликованы данные генетических исследований, которые выявили десятки генов, специфичных только для мигренозников. При этом половина из них была свидетельством и предрасположенности к различным сосудистым заболеваниям.

Самое сложное в понимании мигрени заключается в том, что не все симптомы болезни одинаково проявляются у пациентов. Головные боли имеют разный характер, периодичность, и биохимические ее проявления также сильно различаются. Поэтому можно говорить о том, что мигрень одновременно изучена и нет.

Легенда о лечении и профилактике

Профилактика мигрени выглядит неубедительно. Врачи советуют высыпаться и не пересыпать, не нервничать, не переедать, вовремя питаться, не употреблять много шоколада и апельсинов, не перебарщивать с алкоголем, табаком и другими вредными веществами, заниматься спортом и быть на свежем воздухе. Но ведь это рекомендации для любого нормального человека! И как их можно соблюдать все в реальной жизни? Поэтому согласимся, что естественных средств профилактики мигрени не существует.

Сегодня для медикаментозной профилактики мигрени врачи могут назначить несколько препаратов, в зависимости от показаний пациента. Во-первых, это блокаторы серотонина. Ведь, как мы помним, именно резкое повышение, а затем уменьшение количества этого вещества в организме может приводить к мигреням. Во-вторых, это антидепрессанты. Установлено, что при мигрени пациенты склонны к депрессиям, подавленным состояниям, резкой смене настроения, что негативно влияет на нервную систему. Также могут применяться гормональные препараты и бета-блокаторы. Последние применятся для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Они «блокируют» доступ к сердцу гормонов и веществ типа адреналина, которые ответственны за усиленную, стрессовую работу органа. В результате сердце бьется реже и слабее.

Источник: sovetclub.ru

Источник: sovetclub.ru

Что может помогать при приступе мигрени? Иногда — обычные парацетамол и аспирин, кофеин. Иногда — обезболивающие, типа ибупрофена. Если не помогает, то назначают препараты, содержащие триптан. Их используют для так называемого «купирования» мигрени, то есть быстрого снятия острой боли. Эти вещества известны уже сотню лет, но активно использоваться стали в последние десятилетия, и иногда в Интернете можно прочитать, что их называют «золотым стандартом» лечения мигрени. Триптаны избирательно воздействуют на артериальные сосуды мозга, заставляя их сужаться, при этом практически не влияя на общий кровоток и коронарные сосуды. Также препарат блокирует боль на уровне рецепторов и препятствуют неврологическому воспалению в голове. Кроме того, исследования показывают, что триптаны могут воздействовать на синтез серотонина. Однако слишком частый прием триптанов со временем провоцирует увеличение синтеза вещества в различных областях мозга.

Также сегодня ученые по всему миру пытаются найти лекарство, которое воздействует на гены, ответственные за возникновение мигрени. Правда, пока никаких действительно работающих средств не синтезировано.

Главный посыл этого текста прост: мы знаем о мигрени не все, что хотели бы, но мы знаем главное. Это болезнь. Она может вызывать такие осложнения, как инсульт, приступ эпилепсии и хронические головные боли, которые длятся больше 15 дней в месяц. Поэтому, мигренозники и страдающие «головой» — все к врачу!

- Киржанова Е. А., Хуторянский В. В., Балабушевич Н. Г., Харенко А. В., Демина Н. Б. Методы анализа мукоадгезии: от фундаментальных исследований к практическому применению в разработке лекарственных форм. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2014; 3(8): 66–80. DOI: 10.33380/2305-2066-2019-8-4-27-31.

- ОФС.1.2.1.2.0003.15 Тонкослойная хроматография // Государственная фармакопея, XIII изд.

- Мустафин Р. И., Протасова А. А., Буховец А. В., Семина И.И. Исследование интерполимерных сочетаний на основе (мет)акрилатов в качестве перспективных носителей в поликомплексных системах для гастроретентивной доставки. Фармация. 2014; 5: 3–5.

- https://meduniver.com/Medical/Neurology/bol_i_golovnoi_mozg.html.

- https://news.itmo.ru/ru/science/life_science/news/6364/.

- Ковнер, «Очерки истории M.».

- Patil H., Tiwari R. V., Repka M. A. Recent advancements in mucoadhesive floating drug delivery systems: A mini-review. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2016; 31: 65–71.DOI: 10.1016/j.jddst.2015.12.002.

- Мирский, «Медицина России X—XX веков» (Москва, РОССПЭН, 2005, 632 с.).

Зоны повышенной метаболической активности, возникающие при воздействии на правое предплечье болезненным горячим стимулом.

Зоны повышенной метаболической активности, возникающие при воздействии на правое предплечье болезненным горячим стимулом. Пути болевой чувствительности. Примечание: фиолетовым отмечены области, отвечающие за эмоциональную окраску. На самом деле миндалевидное тело расположено спереди от плоскости среза, а поля 5 и 7-сзади от нее.

Пути болевой чувствительности. Примечание: фиолетовым отмечены области, отвечающие за эмоциональную окраску. На самом деле миндалевидное тело расположено спереди от плоскости среза, а поля 5 и 7-сзади от нее.