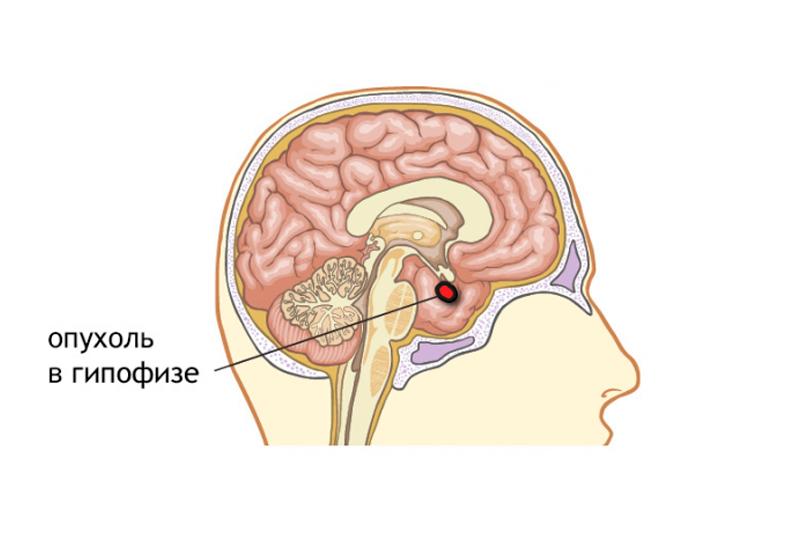

Опухоль гипофиза — это доброкачественное (или злокачественное) новообразование, которое формируется в гипофизе. По своей природе это довольно распространенное заболевание. С одинаковой частотой опухоли диагностируются и у женщин, и у мужчин. Чаще всего подвергаются образованию опухолей люди за 30-40 лет.

Содержание статьи:

- Причины опухолей гипофиза

- Классификация опухолей гипофиза

- Симптомы опухолей гипофиза

- Диагностика опухолей гипофиза

- Лечение опухолей гипофиза

- Прогноз при опухолях гипофиза

К образованию опухолей приводит аномальное размножение клеток, а дальше нарушение баланса гормонов и неврологические проблемы.

Гипофиз — это одна из главных составляющих эндокринной системы, которая способствует ее нормальному функционированию, а также с помощью гормонов регулирует работу других органов. Размерами он не более двух сантиметров и весом около одного грамма. Гипоталамус и гипофиз регулируют работу множественных обменных процессов в организме человека. Сбой гормональной деятельности усугубляет работу практически всех эндокринных желез, что влечет за собой патологические последствия. По своему строению гипофиз состоит из двух долей: нейрогипофиза и аденогипофиза.

Вещества, которые выделяет передняя доля гипофиза:

- меланоцитогропин, МСГ (контролирует распределение меланина);

- тиреотропин, ТТГ (влияет на щитовидную железу);

- пролактин, ПРЛ (отвечает за выработку молока в груди в послеродовый период);

- адренокортикотропный гормон, АКТГ (наблюдает за работой надпочечников);

- соматотропин, СТГ (гормон контролирует рост человека).

Вещества, которые выделяет задняя доля гипофиза:

- окситоцин (женщинам он нужен для стимуляции родов);

- антидиуретический гормон, АДГ (отвечает за правильную работу почек).

Задняя доля гипофиза представляет собой продолжение гипоталамуса. Гипофиз не только сам формирует, но и влияет на производство другими железами гормонов. Они координируются центральной нервной системой. Появление опухолей (аденом) провоцирует нарушения стандартной работы железы, а также дезорганизовует гормональный баланс в организме пациента. Эти аденомы, как правило, не оставляют ограничения гипофиза и не расширяются по соседним тканям и органам, но тем не менее могут образовываться возле гипофиза, а не внутри него самого.

Сами по себе опухоли могут варьироваться в формах, размерах и характере их развития.

Причины опухолей гипофиза

Сегодня современная медицина не может дать точного ответа на вопрос о развитии опухоли, но ученые выдвигают некоторые предположения по этому поводу. Во многих случаях влияют наследственные факторы или же генетические. Приводят к данному заболеванию разнообразные воспаления и инфекции нервной системы, травмы в области головы, хронические воспаления придаточных пазух носа (хронические синуситы), любые другие инфекционные недуги, которые провоцируются различного рода бактериями и вирусами. Причиной опухоли гипофиза нередко стает также избыточное влияние на организм токсических вредных веществ, а еще любые патологии при вынашивании или же при родах (преждевременные роды, инфекция в околоплодных водах, рак плодовой оболочки и др.).

Гормональные опухоли, чаще всего — опухоли гипофиза. При неконтролируемом росте клеток, которые вырабатывают гормон роста, могут появиться такого вида заболевания.

Бытует такое мнение, согласно которому прогрессирование аномальных тканей гипофиза может активизироваться вследствие непродуктивной деятельности периферических желез эндокринной системы или переизбытка гормона, выделяемого гипоталамусом.

Классификация опухолей гипофиза

Разделяют опухоли гипофиза на макроаденомы и микроаденомы. Название их зависит от размеров диагностируемой опухоли. Также существуют такие группы, как гормонально-неактивные и гормонально-активные. Гормональная активность легко проверяется при сдачи крови. Гормонально-активная опухоль будет характеризоваться излишним выделением гормона гипофиза. Редко скрытыми аденомами могут быть гормонально-неактивные опухоли.

Симптомы опухолей гипофиза

Причиной для волнений и обращения к специалисту является для женщины сбой менструального цикла, светлые выделения из сосков на, а у мужчины — нарушение полового роста, потенции.

Симптомы опухоли гипофиза могут быть совершенно разные и это связано с их размерами. К примеру, новообразование около 19 мм величиной, называют макроаденомами, а еще меньшего размера, микроаденомами. Вот эти макроаденомы имеют свойство поджимать другие близлежащие ткани.

Симптоматика новообразований, влияющих на окружающие ткани:

- острые головные боли, частые и внезапные;

- усталость, слабость организма;

- ухудшение или потеря зрения;

- частые запоры;

- рвотные рефлексы, тошнота;

- проблемы, связанные с сексуальной жизнью;

- выпадение волос;

- больной набирает в весе или же наоборот худеет.

Существуют такие опухоли гипофиза, которые вырабатывают свои гормоны помимо гипофизной железы. Они называются гормонально-активными.

Новообразования, которые производят соматотропин, предопределяют возникновение у зрелых особей акромегалии, что сопровождается такими симптомами:

- нарушение роста волосяного покрова головы;

- раздвоение в глазах;

- дискомфортные ощущения в суставах и мышцах;

- головные боли;

- увеличение в размерах ладоней и стоп.

Когда такое заболевание обнаруживается у ребенка, то зачастую он страдает от гигантизма, неправильного развития строения тела (чрезмерно большой рост, голова при этом маленькая, конечности удлиненные). Все это влечет за собой разные патологии со стороны половой функции, отстает психическое и физическое развитие.

Противоестественное развитие предопределяют пролактинсекретирующие опухоли:

- мужчины страдают от увеличения паренхимы молочных желез (гинекомастия);

- бесплодие, вызванное отсутствием менструации у женщин (аменорея) или же нерегулярный менструальный цикл (олигоменария);

- выделение у мужчин и женщин грудного молока, которое сопровождается сниженным половым влечениям, жаром, резко возникшими головными болями (галакторея);

- у мужчин происходит нарушение или полная потеря сексуальных отношений с женщинами.

Некоторые аденомы, которые продуцируют адренокортикотропный гормон (АКТГ) могут стать причиной излишней производительности гормонов коры надпочечников, что является источником развития заболевания Кушинга. При этом отмечаются такие симптомы:

- неправильное распределение жировой ткани, размещение ее в области лица, а также шеи, туловища, но при всем этом конечности остаются худыми;

- кожа становится измученной, тонкой, сухой и воспаленной;

- акроцианоз;

- кожа склонна к интенсивной пигментации, появляются синяки и растяжки;

- может возникнуть сахарный диабет или остеопороз;

- артериальная гипертензия;

- постоянные психические дефекты, эйфории или депрессии;

- атрофия мышц;

- лицо становится лунообразным.

Тиреотропинпродуцирующие аденомы провоцируют появление гипотиреоза. Развитие заболевания может начаться при функциональной недостаточности щитовидной железы. Гонадотропные опухоли гипофиза характеризируются у женщин частыми маточными кровотечениями, системными нарушениями менструального цикла.

Чем больше по своим размерам опухоль, тем более выраженными могут быть проявления, симптомы болезни, которые будут усугубляться в дальнейшем с увеличением новообразований. Если вовремя их не устранить, результат может быть фатальным для пациента. Такие аденомы стают причиной внезапной утраты зрения или его ухудшения, атрофии зрительного нерва. В самых тяжелых случаях возможна полная потеря зрения.

При поражении аденомами черепно-мозговых нервов есть риск повреждения нервной системы. Клинические симптомы в этом случае такие:

- резкие судороги некоторых частей тела;

- нистагм;

- сильные головные боли, внутричерепное давление высокое;

- происходит расстройство сознания пациента.

Аденома гипофиза имеет очень пагубное влияние на желудочки мозга, а именно оказывает давление на них. При этом образуется водянка мозга или же гидроцефалия. Такой исход влечет за собой нарушения: паралич глазных яблок (офтальмоплегия) или же двоение в глазах (диплопия). Развитие пагубной опухоли вниз произведет к разрыву турецкого седла, а также распространению патологии в область пазухи носа, при этом происходит истекание цереброспинальной жидкости из носа.

Диагностика опухолей гипофиза

При первых же признаках опухоли гипофиза нужно немедленно обратиться к высококвалифицированным специалистам. В клинике врачи проведут обследования на гормональные и офтальмологические нарушения. Для этого нужно будет сдать анализ крови и мочи. Это делается чтобы определить уровень наличия гормонов.

Что касается офтальмологического осмотра, то именно он поможет определить размеры аденомы, а также направление ее формирования. Далее, обязательно исследуется жидкость спинного мозга на наличие в ней протеинов, поскольку это может быть непрямым признаком присутствия аденомы в мозгу.

Следующим шагом станет рентгенография, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография головного мозга, что нейровизуализирует новообразования гипофиза. Но, в случае незначительной опухоли по своим размерам, рентгенография будет бессмысленной, так как она определяет лишь аденомы, которые оказывают явное влияние на окружающие ткани.

Точную локализацию и объемы незначительных опухолей диагностируют компьютерные томографы. Также часто доктора используют радиоиммунологический метод. Поскольку, как уже говорилось в статье, данное заболевание гипофиза обнаружить крайне сложно, врачи пользуются комплексной диагностикой для точного определения диагноза.

Лечение опухолей гипофиза

Существует несколько разновидностей лечения опухоли гипофиза:

- медикаментозное лечение, которое назначают на ранних стадиях развития болезни, когда врачи могут обойтись без хирургического вмешательства (обычно применяют ципрогептадин, каберглобин, бромокриптин — они регулируют уровень гормонов в организме);

- внутритканевая или же дистанционная лучевая терапия (проводится при наличии таких особенностей, при которых опухоль не допускает хирургического вмешательства);

- оперативное вмешательство — врачи прибегают к этому методу в самых тяжелых случаях, когда болезнь сильно запущена или аденома имеет большие размеры. После такой процедуры пациенту назначается гормонотерапия и дополнительная лучевая терапия.

Удаление аденомы инструментальным путем в наше время осуществляется с помощью эндоназального транссфеноидального вмешательства, иными словами — через носовой проход. Это совершенно безопасный метод, поскольку проникновение совершается эндоскопическим зондом и миниатюрными инструментами, что позволяет избежать каких-либо инфекций и разрезов во время операции.

Прогноз при опухолях гипофиза

Опухоли гипофиза по статистике занимают 15% внутричерепных новообразований. В большинстве случаев это медленно увеличивающиеся в размерах доброкачественные опухоли (что уменьшает количество рецидивов), они не выходят за черты клиновой кости (еще известной как турецкое седло, в нем и расположен гипофиз). Но есть и злокачественные, то есть те, которые имеют раковую природу развития.

Ученые установили, что возраст у женщин и мужчин, в котором наиболее часто диагностируется такого рода заболевание — 30-40 лет. Дети таким заболеванием страдают очень редко.

В 80% случаев наблюдается бессимптомное развитие болезни. Реабилитировать зрительные процессы возможно лишь на начальных этапах развития аномальных процессов.

Прогноз при таком заболевании сделать сложно, поскольку это зависит напрямую от своевременного распознавания и начала лечения. Поэтому стоит своевременно обращаться к врачу и вовремя проходить плановые медосмотры. Но стоит сказать, что в 25% случаев успешный исход болезни имеют пациенты с соматотропиномами и пролактиномами, остальные же аденомы благополучно вылечиваются в 80% случаев.

Опухоли гипофиза

Опухоли гипофиза — группа доброкачественных, реже — злокачественных новообразований передней доли (аденогипофиза) или задней доли (нейрогипофиза) железы. Опухоли гипофиза, по статистике, составляют около 15% новообразований внутричерепной локализации. Они одинаково часто диагностируются у лиц обоих полов, обычно в возрасте 30-40 лет. Подавляющее большинство опухолей гипофиза составляют аденомы, которые подразделяются на несколько видов в зависимости от размеров и гормональной активности. Симптомы опухоли гипофиза представляют собой сочетание признаков объемного внутримозгового процесса и гормональных нарушений. Диагностика опухоли гипофиза осуществляется проведением целого ряда клинических и гормональных исследований, ангиографии и МРТ головного мозга.

Общие сведения

Опухоли гипофиза — группа доброкачественных, реже — злокачественных новообразований передней доли (аденогипофиза) или задней доли (нейрогипофиза) железы. Опухоли гипофиза, по статистике, составляют около 15% новообразований внутричерепной локализации. Они одинаково часто диагностируются у лиц обоих полов, обычно в возрасте 30-40 лет.

Гипофиз является железой внутренней секреции, осуществляющей регулятивно-координирующую функцию в отношении некоторых других эндокринных желез. Гипофиз расположен в ямке турецкого седла клиновидной кости черепа, анатомически и функционально связан с отделом головного мозга — гипоталамусом. Вместе с гипоталамусом гипофиз составляет единую нейроэндокринную систему, обеспечивающую постоянство гомеостаза организма.

В гипофизе выделяют две доли: переднюю — аденогипофиз и заднюю — нейрогипофиз. Гормонами передней доли, вырабатываемыми аденогипофизом, являются: пролактин, стимулирующий секрецию молока; соматотропный гормон, влияющий на рост организма через регуляцию белкового обмена; тиреотропный гормон, стимулирующий метаболические процессы в щитовидной железе; АКТГ, регулирующий функцию надпочечников; гонадотропные гормоны, влияющие на развитие и функцию половых желез. В нейрогипофизе образуются окситоцин, стимулирующий сократительную способность матки, и антидиуретический гормон, регулирующий процесс реабсорбции воды в канальцах почек.

Аномальное разрастание клеток железы приводит к образованию опухолей переднего или заднего отдела гипофиза и нарушению гормонального баланса. Иногда в область гипофиза прорастают менингиомы — опухоли мозговых оболочек; реже железа поражается метастатическими отсевами злокачественных новообразований других локализаций.

Опухоли гипофиза

Причины опухолей гипофиза

Достоверные причины развития опухолей гипофиза до конца не изучены, хотя известно, что некоторые виды новообразований могут быть обусловлены генетически.

В число факторов, предрасполагающих к развитию опухолей гипофиза, входят нейроинфекции, хронические синуситы, черепно-мозговые травмы, гормональные изменения (в том числе вследствие длительного применения гормональных препаратов), неблагоприятное воздействие на плод в период беременности.

Классификация опухолей гипофиза

Опухоли гипофиза классифицируются с учетом их размеров, анатомического расположения, эндокринных функций, особенностей микроскопического окрашивания и т. д. В зависимости от размера новообразования выделяют микроаденомы (менее 10 мм в максимальном диаметре) и макроаденомы (при наибольшем диаметре более 10 мм) гипофиза.

По локализации в железе различают опухоли аденогипофиза и нейрогипофиза. Опухоли гипофиза по топографии относительно турецкого седла и окружающих его структур бывают эндоселлярными (выходящими за границы турецкого седла) и интраселлярными (расположенными в пределах турецкого седла). С учетом гистологической структуры опухоли гипофиза подразделяются на злокачественные и доброкачественные новообразования (аденомы). Аденомы исходят из железистой ткани передней доли гипофиза (аденогипофиза).

По функциональной активности опухоли гипофиза делятся на гормонально-неактивные («немые», инсиденталомы) и гормонально-активные аденомы (вырабатывающие тот или иной гормон), которые встречаются в 75% случаев. Среди гормонально-активных опухолей гипофиза выделяют:

Соматотропинпродуцирующие аденомы:

- соматотропная аденома

- соматотропинома — опухоль гипофиза, синтезирующая соматотропин — гормон роста;

Пролактинсекретирующие аденомы:

- пролактиновая аденома

- пролактинома — опухоль гипофиза, синтезирующая гормон пролактин;

Адренокортикотропинпродуцирующие аденомы:

- кортикотропная аденома

- кортикотропинома — опухоль гипофиза, секретирующая АКТГ, стимулирующий функцию коры надпочечников;

Тиротропинпродуцирующие аденомы:

- тиротропная аденома

- тиротропинома — опухоль гипофиза, секретирующая тиротропный гормон, стимулирующий функцию щитовидной железы;

Фоллтропинпродуцирующие или лютропинпродуцирующие аденомы (гонадотропные). Эти опухоли гипофиза секретируют гонадотропины, стимулирующие функцию половых желез.

Гормонально-неактивные опухоли гипофиза и пролактиномы встречаются наиболее часто (в 35% случаев соответственно), соматотропинпродуцирующие и АКТГ-продуцирующие аденомы — в 10-15% случаев от всех опухолей гипофиза, другие виды опухолей образуются редко. По особенностям микроскопии различают хромофобные опухоли гипофиза (гормонально-неактивные аденомы), ацидофилиные (пролактиномы, тиротропиномы, соматотропиномы) и базофильные (гонадотропиномы, кортикотропиномы).

Развитие гормонально-активных опухолей гипофиза, продуцирующих один или несколько гормонов, может приводить к развитию центрального гипотиреоза, синдрома Кушинга, акромегалии или гигантизма и т. д. Повреждение гормонопродуцирующих клеткок при росте аденомы может вызывать состояние гипопитуаризма (гипофизарной недостаточности). У 20% пациентов отмечается бессимптомное течение опухолей гипофиза, которые обнаруживаются лишь при аутопсии. Клинические проявления опухолей гипофиза зависят от гиперсекреции того или иного гормона, размеров и скорости роста аденомы.

Симптомы опухолей гипофиза

По мере увеличения опухоли гипофиза развиваются симптомы со стороны эндокринной и нервной систем. Соматотропинпродуцирующие аденомы гипофиза приводят к возникновению акромегалии у взрослых пациентов или гигантизма, если они развиваются у детей. Пролактинсекретирующие аденомы характеризуются медленным ростом, проявляются аменореей, гинекомастией и галактореей. Если такие опухоли гипофиза продуцируют неполноценный пролактин, то клинические проявления могут отсутствовать.

АКТГ-продуцирующие аденомы стимулируют секрецию гормонов коры надпочечников и ведут к развитию гиперкортицизма (болезни Кушинга). Обычно такие аденомы растут медленно. Тиротропинпродуцирующие аденомы нередко сопровождают течение гипотиреоза (функциональной недостаточности щитовидной железы). Они могут вызывать упорный тиреотоксикоз, чрезвычайно устойчивый к медикаментозному и хирургическому лечению. Гонадотропные аденомы, синтезирующие половые гормоны, у мужчин приводят к развитию гинекомастии и импотенции, у женщин — к нарушению менструального цикла и маточным кровотечениям.

Увеличение размеров опухоли гипофиза ведет к развитию проявлений со стороны нервной системы. Поскольку гипофиз анатомически соседствует с перекрестом зрительных нервов (хиазмом), то при увеличении размеров аденомы до 2 см в диаметре развиваются зрительные нарушения: сужение полей зрения, отек сосочков зрительного нерва и его атрофия, ведущие к падению зрения, вплоть до слепоты.

Аденомы гипофиза больших размеров вызывают сдавление черепных нервов, сопровождающееся симптомами поражения нервной системы: головные боли; двоение в глазах, птоз, нистагм, ограничение движений глазных яблок; судороги; упорный насморк; деменцию и изменения личности; повышение внутричерепного давления; кровоизлияния в гипофиз с развитием острой сердечно-сосудистой недостаточности. При вовлеченности в процесс гипоталамуса могут наблюдаться эпизоды нарушения сознания. Злокачественные опухоли гипофиза встречаются крайне редко.

Диагностика опухолей гипофиза

Необходимыми исследованиями при подозрении на опухоль гипофиза являются тщательное офтальмологическое и гормональное обследования, нейровизуализация аденомы. Исследование мочи и крови на содержание гормонов позволяет установить вид опухоли гипофиза и степень ее активности. Офтальмологическое обследование включает оценку остроты и полей зрения, позволяющих судить о вовлеченности в процесс зрительных нервов.

Нейровизуализацию опухоли гипофиза позволяет осуществить рентгенография черепа и зоны турецкого седла, МРТ и КТ головного мозга. Рентгенологически могут определяться увеличение размеров турецкого седла и эрозия его дна, а также увеличение нижней челюсти и пазух носа, утолщение костей черепа, и расширение межзубных промежутков. С помощью МРТ головного мозга возможно увидеть опухоли гипофиза диаметром менее 5 мм. Компьютерная томография подтверждает наличие аденомы и ее точные размеры.

При макроаденомах ангиография сосудов головного мозга указывает на смещение сонной артерии и позволяет дифференцировать опухоль гипофиза с внутричерепной аневризмой. В анализе спинномозговой жидкости может определяться повышенный уровень протеинов.

Лечение опухолей гипофиза

На сегодняшний день в лечении опухолей гипофиза эндокринология применяет хирургический, лучевой и лекарственный методы. Для каждого вида опухолей гипофиза существует специфический, наиболее оптимальный вариант лечения, который подбирается эндокринологом и нейрохирургом. Наиболее эффективным считается хирургическое удаление опухоли гипофиза. В зависимости от размеров и локализации аденомы проводится либо ее фронтальное удаление через оптический прибор, либо резекция через клиновидную кость черепа. Оперативное удаление опухолей гипофиза дополняется лучевой терапией.

Гормонально-неактивные микроаденомы лечатся с помощью лучевой терапии. Проведение лучевой терапии показано при наличии противопоказаний к оперативному лечению, а также пожилым пациентам. В послеоперационном периоде проводится гормонозаместительная терапия (кортизоном, тиреоидными или половыми гормонами), при необходимости — коррекция электролитного обмена и инсулинотерапия.

Из лекарственных препаратов используют агонисты дофамина (каберголин, бромокриптин), вызывающие сморщивание пролактин- и АКТГ-секретирующих опухолей гипофиза, а также ципрогептадин, понижающий уровень кортикостероидов у пациентов с синдромом Кушинга. Альтернативным методом лечения опухолей гипофиза является замораживание участка ткани железы при помощи зонда, введенного через клиновидную кость.

Прогноз при опухолях гипофиза

Дальнейший прогноз при опухолях гипофиза во многом определяется размерами аденом, возможностью их радикального удаления и гормональной активностью. У пациентов с пролактиномами и соматотропиномами полное восстановление гормональной функции наблюдается в четверти случаев, при адренокортикотропинпродуцирующих аденомах — в 70-80% случаев.

Макроаденомы гипофиза размером более 2 см полностью удалить невозможно, поэтому возможны их рецидивы в течение 5-летнего срока после операции.

- Харенко Е. А., Ларионова Н. И., Демина Н. Б. Мукоадгезивные лекарственные формы. Химико-фармацевтический журнал. 2009; 43(4): 21–29. DOI: 10.30906/0023-1134-2009-43-4-21-29.

- Moustafine R. I., Bobyleva V. L., Bukhovets A. V., Garipova V. R.,Kabanova T. V., Kemenova V. A., Van den Mooter G. Structural transformations during swelling of polycomplex matrices based on countercharged (meth)acrylate copolymers (Eudragit® EPO/Eudragit® L 100-55). Journal of Pharmaceutical Sciences. 2011; 100:874–885. DOI:10.1002/jps.22320.

- Sprengel, «Pragmatische Geschichte der Heilkunde».

- https://www.mosmedportal.ru/illness/opukhol-gipofiza/.

- https://www.KrasotaiMedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/pituitary-tumors.

- ОФС.1.2.1.1.0003.15 Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях // Государственная фармакопея, XIII изд.

- Renouard, «Histoire de la medicine» (П., 1948).