Посттравматическая головная боль возникает после травмы головы или шеи. В самом деле, головная боль является наиболее распространенным симптомом, который люди испытывают после даже легкой черепно-мозговой травмы.

Боль может начаться сразу или через неделю после травмы. У многих пациентов, особенно тех, у кого была тяжелая травма, головные боли могут быть проблемой в течение нескольких месяцев, лет или на всю жизнь. Если головные боли развиваются в течение 2 недель после травмы, и сохраняются в течение более чем нескольких месяцев, то считается, что это хроническая фаза посттравматической головной боли. Иногда у пациентов головные боли появляются только через несколько месяцев после травмы, но, как правило, головные боли обычно начинаются в течение нескольких часов или дней после травмы.

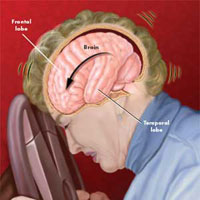

Прогнозировать возможность развития хронической посттравматической головной боли у пациентов, перенесших травмы, очень сложно. В целом, у пациентов, с уже существующей головной болью или наличием мигрени, риск выше. Пациенты с отягощенным семейным анамнезом мигрени могут подвергаться повышенному риску развития хронических головных болей. Тяжесть травмы может также помочь в прогнозировании, но многие пациенты терпят в течение месяцев или лет сильные головные боли после тривиальной травмы головы. Авто столкновения с ударом сзади, без травмы головы, обычно приводят к развитию сильных головных болей и болям в шее. Такие факторы, как угол удара, где пациент сидел в машине, и куда пришелся вектор силы на голову являются ключевыми элементами в развитии головных болей.

Головные боли, как правило, бывают двух типов:

- по типу ГБН, которые могут быть ежедневными или эпизодическими

- головные боли мигренозного характера, которые, как правило, более серьезные.

У некоторых пациентов, посттравматические мигренозные боли могут быть серьезной проблемой, с периодическими сильными головными болями продолжительностью от часов до дней. У других пациентов, головная боль напряжения является преобладающей проблемой. У многих пациентов с ПТГБ боли могут иметь смешанный характер.

Окципитальная боль часто ассоциируется с болью в шее, и обычно имеет мышечное происхождение.

Виды травм, которые вызывают посттравматические головные боли

- Насилие

- Автомобильные аварии

- Падение

- Спортивные травмы

Симптомы

- Головная боль

- Боль в шее

- Головные боли усиливаются при нагрузке, кашле, наклонах или движениях головы

- Головокружение

- Двоение в глазах

- Нарушения памяти

- Потеря аппетита

- Нарушения слуха

- Тошнота и рвота

- Изменения обоняния или вкуса

- Проблемы с концентрацией внимания

- Звон в ушах

- Чувствительность к шуму

- Чувствительность к свету

- Тревога

- Депрессия

- Проблемы со сном

- Мышечные спазмы в голове, шее, спине и плечах

- Усталость

Диагностика

Международное общество головной боли определяет критерии посттравматической головной боли, такие как:

- Головная боль, которая не имеет типичных характеристик и удовлетворяет критериям С и D

- Наличие травмы головы со всеми из следующих симптомов:

- Без и с потерей сознания, которая длилась не более 30 минут

- Оценка по Шкале комы Глазго(-которая используется для оценки уровня сознания после мозговая травма с повреждением) равна или больше, чем 13

- Симптомы, которые диагностированы как сотрясение мозга

- Головная боль развивается в течение семи дней после черепно-мозговой травмы

- Один или другой из следующих признаков:

- Головная боль проходит в течение трех месяцев после травмы головы

- Головная боль не исчезла, но травма была менее чем три месяца назад

Для диагностики этого вида головной боли, как правило, используется такие виды исследований как МРТ, КТ, ПЭТ, ЭЭГ, так как необходима четкая визуализация морфологических изменений в тканях головного мозга и исключение состояний угрожающих жизни человека.

Лечение

Медикаменты являются краеугольным камнем лечения. В течение первых трех недель головной боли, как правило, используются абортивные лекарства. Если головные боли продолжаются после трех недель, то назначается дополнительная терапия.

Абортивная терапия

Выбор абортивной терапии зависит от типа головной боли. Основные лекарства для лечения посттравматических головных болей по типу головных болей напряжения типа являются анальгетики, НПВС. Миорелаксанты более эффективны при ПТГБ, чем при обычных головных болях напряжения, из-за наличия шейного мышечного спазма. Но эти препараты рекомендуется принимать только в течение 1-2 недель. Если же боли сохраняются, то в таком случае необходимо подключать профилактическое лечение. Если посттравматические головные боли имеют мигренозный характер,то используются те же препараты, что при и мигрени. Противорвотные препараты эффективны для многих пациентов. Первичные абортивные мигрени включают: Excedrin, аспирин, напроксен (Naprosyn или Anaprox), ибупрофен (Motrin), кеторолак (Toradol), Midrin, Norgesic Форте, Butalbital, Эрготамины, Суматриптан, кортикостероиды, наркотики и седативные средства.

Профилактическое лечение

В течение первых 2- 3 недель в период после травмы, как правило, применяются абортивные препараты, такие как противовоспалительные средства. Большинству пациентов не нужно ежедневно принимать профилактические лекарства, и посттравматические головные боли постепенно уменьшаются с течением времени.

Наиболее часто для профилактического лечения используются антидепрессанты, особенно амитриптилин (Elavil) или нортриптилин (Pamelor) и бета-блокаторы. НПВС препараты часто имеют двойное назначение, функционируя как абортивное и профилактическое лечение. Антидепрессанты, которые обладают седативным действием, особенно амитриптилин, часто уменьшают ежедневные головные боли и одновременно нормализуют сон. В тяжелых случаях необходимо использовать как бета-блокаторы,так и антидепрессанты. Немедикаментозные методы лечения могут включать различные физиопроцедуры и иглорефлексотерапию.

Лечение головной боли после травмы

Полезные статьи

Черепно-мозговые травмы — это частая причина цефалгии и прочих неврологических расстройств. Нередко боли говорят о развитии опасных для жизни осложнений, требующих неотложной помощи (в т. ч. хирургического вмешательства). Если имеет место хронизация, то симптоматическое лечение головной боли после травмы проводится с использованием тех же методик и препаратов, что и при первичных цефалгиях.

Виды посттравматических головных болей (ПТГБ)

Все ПТГБ делятся на хронические и острые.

К острым относятся боли, развивающиеся в течение первых двух недель после повреждения головы и сохраняющиеся не более двух месяцев. Хроническая разновидность цефалгии также появляется в первые 2 недели, но беспокоит пострадавшего на протяжении более длительного срока.

Острые ПТГБ, как правило, симптоматические. Их выраженность и локализация находятся в прямой зависимости от характера и тяжести повреждения. Появление болевого синдрома возможно в «светлом промежутке», т. е. при общем улучшении в первые часы или дни. Если возникли острые головные боли после травмы головы, лечение нужно начинать после установления их конкретной причины. В обязательном порядке требуется тщательное обследование (в т. ч. рентгеноскопия, КТ и МРТ), чтобы исключить ушиб мозга, наличие внутричерепных гематом и кровоизлияний под паутинной оболочкой.

Характерными особенностями ПТГБ на фоне субарахноидального кровоизлияния являются:

- высокая степень выраженности;

- быстрое развитие менингеального синдрома;

- нарастание боли при напряжении, поворотах и наклонах головы;

- гипертермия;

- сопутствующая тошнота и рвота.

При ушибах мозга цефалгия более интенсивна на стороне повреждения. Она имеет свойство усиливаться при перкуссии (постукивании).

Важно: В ряде случаев острые ПТГБ обусловлены повреждениями мышц шейной области.

Хронические посттравматические цефалгии приобретают самостоятельный характер; часто они развиваются вследствие сравнительно легкой черепно-мозговой травмы на фоне обратимого неврологического дефекта и отсутствия значительных изменений структур ЦНС. Такие боли могут преследовать пострадавшего на протяжении долгих месяцев и даже лет, причем в отдаленном периоде они иногда прогрессируют. Болевые ощущения бывают сверлящими, давящими или пульсирующими, а четкая локализация обычно отсутствует. Продолжительность приступов — от нескольких часов до 2-3 дней. В особенно тяжелых ситуациях боли мучают пациента ежедневно.

Как бороться с посттравматическими головными болями?

Лечение ПТГБ острого характера предполагает принятие экстренных мер по устранению вызвавшей их причины (ликвидация гематомы и т. д.).

При сотрясениях мозга назначаются следующие препараты:

- Церебролизин (пептидный комплекс для улучшения метаболизма в нервных клетках, вводится в/в);

- Милдранат или Актовегин (антиоксиданты для в/в введения);

- Кавинтон (средство для улучшения церебрального кровотока);

- Диакарб (дегидратант для предупреждения отека мозга).

Если развиваются хронические посттравматические боли, лечение проводится теми же методами, что и при большинстве первичных ГБ. Одна из важнейших составляющих терапии — психологическая реабилитация пациента.

У них очень часто выявляются сопутствующие расстройства психики — тревожность и депрессии. Чтобы справиться с такими состояниями, требуется помощь квалифицированного психотерапевта.

В период восстановления широко применяются гипнотерапия и нейропротекторная терапия, а также иглоукалывание.

При болевом синдроме, распространяющемся от шеи к затылку, врач может назначить физиопроцедуры и лечебную гимнастику, а также занятия в плавательном бассейне. Медикаментозное лечение осуществляется по двум направлением — купирование приступов и их предупреждение. Для снятия боли показаны анальгетики и β-блокаторы.

Во многих случаях при лечении посттравматических головных болей бывают полезны сосудистые средства. С их помощью улучшается микроциркуляция в мозговом бассейне. Благодаря этому происходит восстановление процессов регуляции в ЦНС.

Нарушения памяти и другие когнитивные расстройства являются показанием для применения ноотропов при лечении головной боли после травмы.

Борьба с обратимыми расстройствами психики зачастую требует назначения трициклических антидепрессантов. Они стабилизируют психоэмоциональное состояние и нормализуют сон.

Для лечения острых и хронических посттравматических болей пациентам назначаются витаминно-минеральные комплексы, включающие фолиевую кислоту, витамины группы В и фосфор.

Интенсивные цефалгии, сопровождающиеся бессонницей, являются показанием для приема седативных средств — Дормипланта или Адаптола.

Комбинированная терапия может включать сеансы мануальной терапии. Пациентам, страдающим хроническими ПТГБ, необходимо наблюдаться у специалиста-невропатолога.

Текст проверен врачами-экспертами:

Заведующей социально-психологической службы МЦ «Алкоклиник», психологом Барановой Ю.П., врачом психиатром-наркологом Серовой Л.А.

НЕ НАШЛИ ОТВЕТ?

Проконсультируйтесь

со специалистом

Или позвоните:+7 (495) 798-30-80

Звоните! Работаем круглосуточно!

Наши врачи

посмотреть всех врачей

Фото Медицинского центра «Алоклиник»

посмотреть все фото

вернуться к списку статей

В настоящее время серьезную медицинскую и экономическую проблему представляет устойчивый рост распространенности черепно-мозговой травмы (ЧМТ). По имеющимся данным, в структуре травматизма пострадавшие с ЧМТ составляют 40-50%, среди погибших от травм — 60%. Диагностикой, лечением больных с острой ЧМТ, реабилитацией в раннем восстановительном периоде обычно занимаются нейротравматологи и нейрохирурги. Вместе с тем не меньшее значение имеют связанные с ЧМТ посттравматические расстройства. Это, прежде всего, касается последствий легкой ЧМТ, которые в силу своей распространенности превратились в самостоятельную проблему.

Среди последствий ЧМТ головная боль занимает основное место, поскольку является самым частым симптомом при всех формах ЧМТ во все периоды заболевания. До 80 — 90% лиц, перенесших ЧМТ, жалуются в последующем на головную боль.

Согласно Международной классификации головной боли, посттравматические головные боли (ПТГБ) подразделяются на острые и хронические.

Посттравматические головные боли считаются острыми, если возникают в первые 14 дней после ЧМТ и длятся не более 8 недель после травмы.

Для хронических посттравматические головные боли также характерно возникновение головных болей в первые 14 дней после травмы, но их продолжительность составляет более 8 недель после ЧМТ.

Хронические посттравматические головные боли имеют несколько форм:

- ХПТГБ напряжения

- мигренеподобная ХПТГБ

- гипертензионная ХПТГБ

- кластерная ХПТГБ

- цервикогенная ХПТГБ

При острой головной боли, связанной с ЧМТ, причинами ее могут быть:

- повреждение мягких тканей головы и шеи,

- изменения ликвородинамики, а при ушибе мозга, травматическом субарахноидальном кровоизлиянии или внутричерепной гематоме — структурные изменения с заинтересованностью: сосудов, оболочек мозга, чувствительных краниальных и спинальных нервов.

При сотрясении головного мозга головная боль в первые дни часто сопровождается тошнотой, рвотой и головокружением. Постепенно самочувствие улучшается, выраженность головной боли уменьшается и при соблюдении постельного режима она может прекратиться, но может вновь появиться, когда больной начинает сразу ходить и вести более активный образ жизни. В течение нескольких дней или недель в большинстве случаев головные боли проходят полностью, и пациенты возвращаются к обычному образу жизни.

Ушиб головного мозга сопровождается отеком той или иной степени выраженности, участками сосудистой дисциркуляции, значительным повышением концентрации алгогенных вазоактивных веществ, часто присоединением геморрагического компонента. Головная боль при ушибе головного мозга появляется сразу после восстановления сознания, преобладает на стороне ушиба, нередко ей сопутствуют очаговые неврологические симптомы (парез, афазия и др.) и/или эпилептические припадки.

При травматическом субарахноидальном кровоизлиянии головная боль вызывается раздражением оболочек, выделением кининов, простагландинов и других алгогенных веществ. Характерными признаками головной боли являются: высокая ее интенсивность, усиление боли при движении головы, натуживании. Боль сопровождается рвотой, головокружением, повышением температуры тела, развитием менингеального синдрома. Диагностику облегчает проведение КТ или МРТ головы, исследование спинномозговой жидкости.

При внутричерепных гематомах головная боль обусловлена местным сдавлением оболочек головного мозга, повышением внутричерепного давления, дислокацией мозга. При развитии субдуральной гематомы самочувствие больных может улучшаться на длительный период (дни, недели и даже месяцы) — «светлый промежуток», после которого появление интенсивной головной боли часто является первым симптомом развивающейся гематомы. Боль обычно стойкая, распирающая, может быть диффузной или локализованной на стороне гематомы. Головная боль сочетается со рвотой, психическими расстройствами, очаговыми неврологическими симптомами, нарушением сознания различной глубины, эпилептическими припадками. Отличительной особенностью этого типа головной боли и сопутствующих ей симптомов считается увеличение их частоты и интенсивности в течение нескольких недель. Наряду с нарастанием очаговых и вторичных дислокационных симптомов, утратой сознания, головная боль является грозным признаком нарастающей гематомы. При подозрении на травматическую гематому по экстренным показаниям должно быть проведено нейровизуализационное исследование.

Острые ПТГБ могут вызываться повреждением мягких тканей шеи (например, после хлыстовой травмы) или дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава и не быть непосредственно связанными с повреждением головного мозга.

Острая прогрессирующая ПТГБ, особенно в случае наличия очаговых или общемозговых симптомов, требует от врача исключения серьезной органической патологии головного мозга.

Важное значение имеет оценка состояния больного в динамике. Максимальная головная боль наблюдается непосредственно после травмы или в острейшем периоде, а с течением времени после травмы состояние больного постепенно улучшается. Если же больному со временем становится хуже, то, исключив серьезную органическую патологию (в частности, внутричерепную гематому), следует искать психологические причины головной боли.

Когда головная боль сохраняется дольше 8 недель с момента черепно-мозговой травмы или возвращения сознания, она расценивается как хроническая посттравматическая. В отличие от симптоматической острой ПТГБ хроническая ПТГБ приобретает самостоятельный характер и не зависит от тяжести черепно-мозговой травмы и неврологических дефектов.

В то время как в большинстве случаев после черепно-мозговой травмы головная боль постепенно регрессирует, у некоторых больных она не ослабевает, напротив, состояние больных ухудшается, они с трудом справляются с прежней работой и часто обращаются за медицинской помощью. Как правило, при этом, кроме головной боли, отмечаются снижение способности концентрировать внимание, повышенная утомляемость, ухудшение памяти, эмоциональная лабильность. Подобный симптомокомплекс иногда обозначается как постконтузионный синдром.

В отличие от жестких регламентированных временных критериев острой ПТГБ, не существует типичных, специфически качественных характеристик хронической ПТГБ. Эта боль может носить самый разнообразный характер:

- Чаще это тупая, давящая, сверлящая, стучащая, реже пульсирующая головная боль.

- Как правило, боль по характеру диффузная, рассеянная, может мигрировать, крайне редко она строго локализована (гемикрания).

- Приступы длятся часами, иногда днями.

- В тяжелых случаях становятся ежедневными.

- Цефалгический синдром метеозависим.

- Головная боль усиливается при физической нагрузке, в ситуациях эмоционального напряжения.

- Сопровождающие цефалгию невротические симптомы служат дополнительным критерием диагностики хронической ПТГБ.

Интенсивность и динамика хронической ПТГБ не зависят от тяжести ЧМТ, продолжительности потери сознания после травмы, наличия очаговой неврологической симптоматики, патологических находок при КТ, МРТ, ЭЭГ.

Патофизиологические механизмы хронической ПТГБ не совсем ясны. Отсутствие корреляции между тяжестью ЧМТ, с одной стороны, и наличием и интенсивностью головной боли, с другой стороны, подтверждают мнение о том, что головная боль напрямую не связана со структурным поражением мозга вследствие травмы. Хроническая ПТГБ — следствие сложного взаимодействия органических и психосоциальных факторов.

Среди органических факторов определенное значение имеют следующие:

- нарушение сосудистых структур (интра- и/или экстракраниальных)

- нарушение несосудистых структур (рубец твердой мозговой оболочки, повреждение чувствительных нервных окончаний, локальное повреждение мягких тканей черепа и шеи, повреждение ноцицептивной системы тройничного нерва, дисфункция височнонижнечелюстного сустава и шейных межпозвонковых суставов)

- лабильность сосудов (нарушение церебральной авторегуляции)

Доказательность роли ликвородинамических нарушений в генезе хронической ПТГБ, особенно возникающей после легкой ЧМТ, малоубедительна. Характер боли, позиция головы в момент приступа и даже некоторый эффект от приема дегидратирующих средств не могут считаться серьезным доказательством наличия ликвородинамических нарушений.

Синдром внутричерепной гипертензии возможен, если в остром периоде ЧМТ воздействовали факторы, способные вызвать нарушение ликвороциркуляции:

- разможжение мозга с деформацией желудочковой системы

- продукты распада крови в подоболочечном пространстве, приводящие к развитию окклюзионного процесса с исходом во внутреннюю или наружную гидроцефалию

Механизмы саногенеза приводят в состояние компенсации возникший дисбаланс между циркуляцией спинномозговой жидкости и другими интракраниальными структурами. Однако воздействие некоторых внешних факторов может вызвать рецидив гидроцефально-гипертензионных симптомов. В очень редких случаях даже после легкой ЧМТ может сформироваться доброкачественная внутричерепная гипертензия.

В настоящее время представляется весьма сомнительной возможность развития продуктивного воспалительного процесса паутинной мозговой оболочки (посттравматический арахноидит). Диагноз, в прошлом популярный в отечественной практике, использовался во всех неясных случаях церебральной патологии и базировался в основном на данных пневмоэнцефалографии. Современные нейрови-зуализационные исследования показали неправильность интерпретации пневмоэнцефалограмм, отражающих скорее резидуальные индивидуальные особенности подоболочечных пространств. Кроме того, не существует ни одного разумного доказательства вообще возможности воспалительного процесса паутинной оболочки.

Хроническая ПТГБ сравнительно редко наблюдается у тех, кто перенес тяжелую ЧМТ и у кого остались стойкие признаки инвалидизации вследствие двигательных, интеллектуальных или других нарушений. Несравненно чаще головная боль беспокоит после легкой ЧМТ, что подтверждает главную роль психосоциальных факторов в хронизации ПТГБ. У больных с хронической ПТГБ задолго до перенесенной травмы в несколько раз чаще, чем в здоровой популяции, возникали стрессовые ситуации. Травма лишь привлекает внимание к расстройствам, которые существовали ранее, но оставались незамеченными. Таким образом, психические проблемы чаще предшествуют, по крайней мере, легкой ЧМТ, чем являются ее следствием. Кроме того, сама травма может выступать не столько как травма мозга, сколько как психологическая травма. Например, если травму нанесло значимое для пострадавшего лицо, если предполагается судебное разбирательство, имеется возможность получить материальную компенсацию. Важное значение может иметь и такой фактор, как ожидание возможного осложнения. Замыкается порочный круг, в котором тревожное ожидание усиливает цефалгию, а последняя еще более усиливает тревогу за свое здоровье. Существенную роль играют премор-бидные особенности личности. Хроническая ПТГБ скорее разовьется у лиц, склонных к ипохондрической интерпретации ощущений, дистимическим и конверсионным реакциям. Следует учитывать возможность рентных установок (особенно при производственной травме, конфликте с ближайшими родственниками, призыве в армию). В то же время может иметь место неосознанная вторичная выгода, меняется положение пациента в семье, в сфере профессиональной деятельности. Наличие упорных це-фалгий оправдывает отказ пациента от активных форм поведения.

Хронизация головной боли после ЧМТ может также усугубляться злоупотреблением анальгетиков. До 10% ПТГБ трансформируется абузусным фактором (abusus — злоупотребление) в ежедневные головные боли.

Лечение ПТГБ

Для лечения ПТГБ применяются те же средства, что и при прочих формах головных болей. Кроме того, необходимо иметь в виду, что в остром периоде ЧМТ используются все алгоритмы лечения поражения мозга и обеспечивающих его деятельность систем, разработанные нейротравматологами. Для купирования головных болей назначаются ненаркотические аналгетики (парацетамол, мексавит, панадол, солпадеин) и нестероидные противовоспалительные средства (индометацин по 25 мг 2-3 раза в сутки, диклофенак по 25-50 мг 2-3 раза в сутки, ибупрофен по 200-800 мг 3-4 раза в сутки, напроксен по 500-1000 мг 2 раза в сутки, кетопрофен по 50-100 мг 3 раза в сутки, аспирин 1000-1500 мг на прием). Предпочтительнее назначение аспиринсодержащих препаратов, так как помимо аналгетического эффекта ацетилсалициловая кислота обладает антипростагландиновым действием.

Традиционно используемые для лечения дегидратирующие средства не соответствуют современным представлениям о патогенезе ПТГБ. Поэтому их назначение при отсутствии прямых признаков повышения внутричерепного давления (застойные диски зрительных нервов, давление спинномозговой жидкости выше 200 мм вод. ст.) необосновано и неэффективно.

Важная роль в коррекции посттравматических цефалгии принадлежит рациональной терапии антидепрессантами и ноотропами. Традиционно используется амитриптилин 25-50 мг/сут.

Обосновано назначение транквилизаторов различных фармакологических групп (медазепам по 5 мг 2-3 раза в сутки, феназепам по 0,5-1 мг 2-3 раза в сутки, коаксил по 12,5 мг 3 раза в сутки, атаракс по 25 мг 2 раза в сутки, транксен по 5-10 мг 1-2 раза в сутки, мерлит по 1 мг 2-3 раза в сутки).

Длительность приема психокорректоров определяется динамикой жалоб больного и может составлять несколько месяцев.

Ноотропы (ноотропил, пиритинол) назначаются, как правило, курсами в среднетерапевтических дозах длительное время.

При посттравматической головной боли напряжения оказываются полезными миорелаксанты (мидокалм, баклофен, сирдалуд).

Если иногда после легкой ЧМТ возникает головная боль мигренозного характера (приступообразная пульсирующая головная боль), то часто хороший эффект дает пропранолол (по 20-40 мг 4 раза в сутки). Посттравматическая мигрень требует абсолютно идентичного с первичной мигренью терапевтического подхода.

Многим больным с хронической ПТГБ приносят определенное улучшение иглорефлексотерапия, массаж, лечебная физкультура. Все виды лечения обычно неэффективны при продолжающемся судебном разбирательстве в связи с ЧМТ.

Наряду с медикаментозными средствами, в лечении хронической ПТГБ важное значение имеют психотерапевтические методики. Используются как суггестивная (гипноз, плацебо-терапия), так и аналитическая терапия (транзактный анализ).

Гипнотерапия (метод, основанный на лечебном внушении в состоянии гипнотического сна) применяется в основном при наличии стойкого и/или интенсивного болевого синдрома, не соответствующего объективным изменениям в неврологическом статусе, а также при наличии выраженной психопатологической симптоматики, тягостной для больного (затяжные диссомнии, панические атаки и др.). Следует отметить высокую эффективность краткосрочной гипнотерапии (3-7 сеансов) как средства скорой помощи в лечении ПТГБ. При этом быстрота купирования болевого синдрома и стойкость эффекта зависят в первую очередь не от интенсивности головной боли и особенностей ее патогенеза, а от установки пациента на лечение вообще и гипнотерапию в частности и тесно связанной с установкой внушаемости.

Плацебо-терапия (метод, основанный на применении плацебо; в качестве плацебо могут выступать, например, имитирующие медикаменты лекарственные формы) используется при ПТГБ весьма часто, особенно при наличии выраженной конверсионной симптоматики и лекарственной зависимости. При хронической интенсивной ПТГБ, когда пациент ежедневно употребляет значительные дозы аналгетиков, что может способствовать дальнейшему усилению головной боли (абузусная головная боль) и развитию осложнений со стороны других органов и систем, плацебо-терапия является безусловно необходимой, а обезболивающий эффект плацебо при правильном суггестивном сопровождении порой превосходит эффект аналгетиков.

Транзактный анализ (метод, основанный на перестройке отношений пациента с социальным окружением с анализом внутриличностных проблем и принятием пациентом новых решений относительно собственной жизни) играет важную роль в лечении ПТГБ у пациентов молодого и среднего возраста с интеллектом не ниже среднего, с выраженной мотивацией к излечению и наличием определенных психологических выгод, получаемых от болезни. Такими выгодами могут быть возможность избегать ответственных ситуаций, а также близости в межличностных отношениях, инфантильная реализация потребности в заботе и поддержке, получаемых с помощью демонстрации недуга; высвобождение подсознательных агрессивных стимулов, направленных на членов семьи или медицинский персонал; реализация мазохистских тенденций (болезнь как самонаказание) и др. Следует отметить не только быстроту получения эффекта при данном виде терапии, но и его стойкость.

- Frédault, «Histoire de la médecine» (П., 1970).

- Moustafine R. I., Bobyleva V. L., Bukhovets A. V., Garipova V. R.,Kabanova T. V., Kemenova V. A., Van den Mooter G. Structural transformations during swelling of polycomplex matrices based on countercharged (meth)acrylate copolymers (Eudragit® EPO/Eudragit® L 100-55). Journal of Pharmaceutical Sciences. 2011; 100:874–885. DOI:10.1002/jps.22320.

- Renouard, «Histoire de la medicine» (П., 1948).

- https://www.dikul.net/wiki/posttravmaticheskaja-golovnaja-bol/.

- https://www.alcoclinic.ru/poleznaja-informacija/lechenie-golovnoy-boli-posle-travmy/.

- https://med39.ru/article/nevrology/ptgb.html.

- М.П. Киселева, З.С. Смирнова, Л.М. Борисова и др. Поиск новых противоопухолевых соединений среди производных N-гликозидов индоло[2,3-а] карбазолов // Российский онкологический журнал. 2015. № 1. С. 33-37.