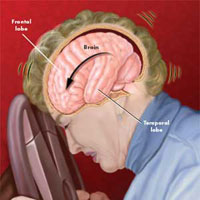

Хлыстовая травма шеи — это немедицинский термин, который используется для описания болей в шее после травмы мягких тканей шеи (в частности, связок, сухожилий и мышц). Возникает эта травма вследствие избыточного силового переразгибания с последующим резким сгибанием или резкого сгибания с последующим разгибанием.

Хлыстовая травма возникает в дорожно-транспортных происшествиях, при занятиях спортом, падениях и драках. Термин хлыстовая травма шеи был впервые предложен в 1928 году, и, он продолжает использоваться для описания этой травмы мягких тканей шеи травмы.

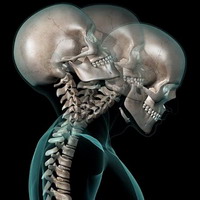

Позвоночник представляет собой длинный столб из костей, дисков, связок и мышц, который простирается от основания черепа до кончика копчика. Шейный отдел поддерживает голову, защищает нервы и спинной мозг, и позволяет двигаться в необходимом объеме. Основной несущей структурой являются позвонки. Между каждыми двумя позвонками есть диск. В задней части каждого позвонка присутствуют два фасеточных сустава, по одному с каждой стороны. Суставы имеют такую форму, что позволяют совершать плавное движение вперед-назад и вращение, в то же время, ограничивая избыточные движения. Мышцы и связки окружают и поддерживают позвоночник. Все эти структуры иннервированы, и повреждение любой структуры может быть причиной боли.

Причина болей

Как правило, невозможно точно определить причину боли в шее, в течение нескольких дней или недель после автомобильной аварии. Известно, что мышцы и связки растягиваются и, вероятно, воспаляются после травмы, но обычно такое состояние самопроизвольно излечивается в течение шести — десяти недель. Боль, которая длится дольше, как правило, является результатом возникших более серьезных проблем, таких как повреждение диска или фасеточных суставов.

Как правило, невозможно точно определить причину боли в шее, в течение нескольких дней или недель после автомобильной аварии. Известно, что мышцы и связки растягиваются и, вероятно, воспаляются после травмы, но обычно такое состояние самопроизвольно излечивается в течение шести — десяти недель. Боль, которая длится дольше, как правило, является результатом возникших более серьезных проблем, таких как повреждение диска или фасеточных суставов.

- Боль в фасеточных суставах является наиболее частой причиной хронической боли в шее после автомобильной аварии. Боль может быть связана только с фасеточными суставами или быть ассоциирована с болью в диске. Фасеточные боли, как правило, локализуются справа или слева от центра задней части шеи. Область может быть болезненной на ощупь, и фасеточные боли могут быть ошибочно приняты за боли в мышцах. К сожалению, определить заинтересованность фасеточных суставов с помощью рентгенографии или МРТ достаточно сложно. Единственным достоверным способом подтверждения роли фасеточных суставов в болевом синдроме является выполнение блокады медиальной ветви.

- Травма диска в результате хлыстовой травмы также может привести к хронической боли в шее. Диск позволяет шее двигаться, но в, то, же время удержит шею от избыточных движений. Внешняя часть диска (так называемое фиброзное кольцо) может быть разорвана от хлыстовой травмы. Как правило, это разрыв заживает, но не у всех пациентов. В этом случае диск становится слабее и приводит к болям во время обычной деятельности. Боль исходит от нервных окончаний в фиброзном кольце. Диск является основной причиной хронической боли в шее у 25% пациентов, но боль может быть связана одновременно с болью в фасеточных суставах. Гораздо реже появляется грыжа диска и компрессия нервных корешков и, в таких случаях боль в руке преобладает над болью в шее.

- Растяжение мышц шеи и верхней части спины может быть причиной острой боли. Тем не менее, нет убедительных доказательств того, что мышцы шеи являются основной причиной хронической боли в шее. Тем не менее, возможно повреждение мышц, когда мышцам приходится выдерживать большие нагрузки для того, чтобы защитить поврежденные диски суставы нервы или в тех случаях, когда нарушена осанка.

- Возможна компрессия корешков и спинного мозга грыжей диска или остеофитами. Это обычно приводит к боли в руке, но также может быть боль в шее.

Симптомы хлыстовой травмы

- Головные боли, вызванные проблемами в шее, называются цервикогенными. Эти боли могут быть вызваны повреждением верхних шейных дисков, фасеточных суставов, нарушениями в атлантоокципитальном и атлантоаксиальном суставах. Цервикогенная головная боль может также вызвать обострение мигрени.

- Боль и тяжесть в руке могут быть вызваны компрессией корешка грыжей диска, что не представляет диагностических трудностей. Чаще же боль в руке имеет « отраженный» характер из других частей шеи. «Отраженная боль» это боль, которая чувствуется в зоне расположенной далеко от поврежденных областей, но не связанная с компрессией нервов. Боль между лопатками, как правило, является видом отраженной боли.

- Боль в пояснице нередко встречается после хлыстовой травмы и может быть вызвана повреждением дисков, фасеточных суставов или крестцово-подвздошных суставов.

- Нарушения в концентрации внимания и нарушения памяти может быть связано с болью или с медикаментами, которые принимаются для снятия боли, депрессии или же причиной может быть умеренное сотрясение головного мозга. Также пациент может испытывать раздражительность и депрессию.

- Нарушение сна может быть связано с болью или депрессией. Другие симптомы могут включать: небольшое нарушение зрения, звон в ушах, покалывание в области лица и усталость.

Диагностика хлыстовой травмы

Лечащему врачу необходима информация о симптомах, о том, как произошла травма (авария), а также проведение медицинского осмотра. Это позволит медицинскому работнику выяснить есть ли необходимость проведения диагностических процедур или с этим можно подождать. Пациентам, у которых сохраняется симптоматика в течение нескольких недель может потребоваться следующая диагностика:

- Рентгенография назначается сразу после травмы, если есть подозрение на перелом или нестабильность позвоночника. Рентгеновские снимки позволяют также увидеть высоту дисков и наличие остеофитов.

- Рентгенография назначается также при наличии сохраняющейся симптоматики через несколько недель после травмы..

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) является необходимым обследованием при подозрение на грыжу диска, травму диска, компрессию корешков или спинного мозга.

- Блокада медиальной ветви представляет собой инъекцию анестетика для диагностики фасеточного генеза болей.

- Дискография представляет собой введение контраста в диск и последующую рентгенографию, что необходимо только при сильном болевом синдроме.

- Компьютерная томография (КТ), как правило, в сочетании с миелограммой (контраст вводят в спинномозговой канал) также может быть использована для диагностики стойкой резистентной к лечению боли в шее.

- Электромиография и измерение скорости нервной проводимости (ЭМГ и ЭНГ) могут быть использованы, если есть подозрение, что нерв блокирован (например, при кистевом туннельном синдроме) или есть повреждение нерва.

Лечение хлыстовой травмы

Лечение хлыстовой травмы заключается:

- Иммобилизация — ношение ортопедического воротника в течение нескольких дней, что позволяет в остром периоде уменьшить нагрузку на мышцы и другим структуры шеи.

- Медикаментозное лечение. Прием в течение нескольких недель противовоспалительных как внутрь, так и наружно помогает уменьшить воспалительный процесс и снять болевой синдром. Кроме того, при длительных болях возможно назначение антидепрессантов и миорелаксантов.

- Физиотерапия (электрофорез, криотерапия, ультразвук) позволяют ускорить регенерацию и снять воспалительный процесс.

- ЛФК назначается после минимизации болевого синдрома и позволяет восстановить нормальную биомеханику позвоночника.

- Мануальная терапия и массаж позволяют снять мышечные блоки и мышечный спазм.

- Блокады также могут применяться но необходимо учитывать что эффект они дают достаточно непродолжительный по времени. Возможно также использование малоинвазивных процедур, таких как радиочастотная невротомия, если болевой синдром носит упорный характер.

Хирургическое лечение назначается только при наличии нарушения целостности структур шейного отдела позвоночника и стойкой резистентной к лечению симптоматике.

Ушиб головы причины, симптомы, методы лечения и профилактики

Дата публикации: 21.03.2019

Дата проверки статьи: 02.12.2019

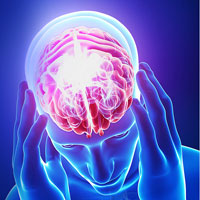

Главное отличие ушиба голова от других разновидностей черепно-мозговых травм — кожные покровы остаются целыми. Разделяется на ушибы мягких тканей и ушиб головного мозга. Вероятность возникновения того или иного вида зависит от интенсивности провоцирующего фактора. Чем больше сила, с которой контактирует голова, тем тяжелее травма. Ушиб головного мозга часто характеризуется кровоизлиянием в ткань данного органа, что негативно сказывается на состоянии организма. Вместе с ушибом возможен перелом костных тканей черепа.

Клиническая картина разделяется на 3 вида:

- общемозговой, подразумевает реакцию головного мозга на повреждение;

- локальный, зависит от области поражения, наибольшую опасность несут травмы, которые затрагивают продолговатый мозг;

- менингеальный, характеризуется раздражением оболочек поражённого органа.

Общемозговая симптоматика возникает при ушибе любой разновидности:

- чувство тошноты, возможна рвота;

- болезненные ощущения в области головного мозга;

- приступы головокружения;

- ухудшенная концентрация внимания;

- ослабленная память.

Менингеальная симптоматика свидетельствует об ушибе головного мозга, подразумевает интенсивные боли, напряжённость мышечных тканей в области затылка и спины, рвота, которая не сопровождается облегчением.

Локальная симптоматика позволяет определить область, на которую пришёлся удар. При повреждении затылочной части нарушается работа зрительного аппарата. Объясняется это расположением нервного пути от глазных яблок. Пациенты жалуются на слепоту, двоение в глазах.

Симптомы ушиба головного мозга

Ушиб классифицируется на степени, в зависимости от тяжести поражения. Лёгкое характеризуется следующими симптомами:

- обморок не более 10 минут;

- быстрые темпы восстановления организма без вмешательства врачей;

- непроизвольные движения глазных яблок;

- уменьшенная чувствительность в противоположной стороне тела;

- постепенное исчезновение симптоматики, отсутствие осложнений. При лёгкой степени клиническая картина полностью исчезает в течение 3 недель.

Ушиб средней тяжести сопровождается следующими нарушениями:

- обморок длительностью до 4 часов;

- приглушенность сознания на протяжении суток;

- выраженные общемозговые симптомы;

- менингеальный синдром;

- нарушение работы речевого аппарата;

- невозможность контролировать движения правых или левых конечностей;

- учащённое дыхание.

Тяжелая степень несёт смертельную угрозу, сопровождается следующими симптомами:

- приглушенность сознания на протяжении нескольких дней;

- нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;

- дисфункция органов дыхания;

- утрата воспоминаний о событиях, которые предшествовали ушибу;

- нарушение работы зрительного аппарата;

- постоянное чувство тревоги;

- психическая возбудимость.

Симптомы ушиба мягких тканей головы

Травмирование мягких тканей без повреждения головного мозга не представляет большой опасности. Это распространённая травма. Основной симптом — наличие припухлости на голове после удара. При её прощупывании появляются болезненные ощущения. Ушиб мягких тканей тяжёлой степени сопровождается покраснением кожных покровов, помутнением сознания, кровотечением из носовой полости, рвотой, постоянной усталостью, повышенной местной температурой.

Провоцирующие факторы для ушиба мягких тканей и ушиба головного мозга одинаковые:

- травма во время занятия спортом;

- эпилептический приступ;

- повреждение головы во время драки;

- несоблюдение техники безопасности;

- падение с высоты на голову;

- бытовая травма;

- дорожное транспортное происшествие;

- детская травма.

Диагностика

Обследование при ушибе головы включает следующие процедуры:

- рентгенографию используют для исключения вероятности разрушения костной ткани, а также для выявления локальных очагов повреждений;

- при помощи спинномозговой пункции определяют концентрацию эритроцитов;

- компьютерная томография определяет область поражения, отёчности.

Для определения тяжести поражения пациента направляют на прохождение шкалы Глазго.

Лечение

Тактика лечения зависит от степени тяжести ушиба, его разновидности. В случае повреждения только мягких тканей используют медикаментозную методику. Для терапии ушиба головного мозга назначают оперативное вмешательство. Врачи выделяют несколько показаний для проведения операции:

- размер гематомы более 40 миллиметров;

- смещение структур мозга более, чем на 5 миллиметров;

- низкая эффективность лекарственных препаратов после гипертензии внутричерепного характера.

Медикаментозное лечение подразумевает использование мочегонных средств для уменьшения отёчности, кислородную терапию, приём противосудорожных лекарств, поддержание артериального давления в пределах нормы. Антигипоксанты применяют для уменьшения ишемических изменений, ускорения восстановления нервных тканей.

Специфических мер, помогающих снизить вероятность получения ушиба, нет. Врачи советуют отказаться от употребления алкогольных напитков, курения, соблюдать технику безопасности во время занятий спортом и на производстве, при высоком риске получения ушиба головы использовать защитный шлем.

Последствия зависят от своевременности начала лечения ушиба головы и тяжести заболевания. Лечение лёгкой степени не требует большого внимания и быстро исчезает без осложнений. У средней и тяжёлой степени врачи выделяют следующие возможные последствия:

- апаллический синдром, подразумевает, что больной находится в сознании но не реагирует на внешний мир кроме болезненных ощущений;

- возможен паралич мышечных тканей;

- доброкачественные новообразования головного мозга;

- формирование гнойного очага;

- хроническая внутричерепная гипертензия;

- постоянные мигрени;

- воспалительный процесс оболочек головного мозга;

- смертельный исход;

- инвалидность;

- вторичный эпилептический синдром.

Отзывы пациентов

Точность диагностики и качественное обслуживание — главные приоритеты нашей работы. Мы ценим каждый отзыв, который оставляют нам наши пациенты.

Посттравматическая головная боль

Посттравматическая головная боль возникает после травмы головы или шеи. В самом деле, головная боль является наиболее распространенным симптомом, который люди испытывают после даже легкой черепно-мозговой травмы.

Боль может начаться сразу или через неделю после травмы. У многих пациентов, особенно тех, у кого была тяжелая травма, головные боли могут быть проблемой в течение нескольких месяцев, лет или на всю жизнь. Если головные боли развиваются в течение 2 недель после травмы, и сохраняются в течение более чем нескольких месяцев, то считается, что это хроническая фаза посттравматической головной боли. Иногда у пациентов головные боли появляются только через несколько месяцев после травмы, но, как правило, головные боли обычно начинаются в течение нескольких часов или дней после травмы.

Прогнозировать возможность развития хронической посттравматической головной боли у пациентов, перенесших травмы, очень сложно. В целом, у пациентов, с уже существующей головной болью или наличием мигрени, риск выше. Пациенты с отягощенным семейным анамнезом мигрени могут подвергаться повышенному риску развития хронических головных болей. Тяжесть травмы может также помочь в прогнозировании, но многие пациенты терпят в течение месяцев или лет сильные головные боли после тривиальной травмы головы. Авто столкновения с ударом сзади, без травмы головы, обычно приводят к развитию сильных головных болей и болям в шее. Такие факторы, как угол удара, где пациент сидел в машине, и куда пришелся вектор силы на голову являются ключевыми элементами в развитии головных болей.

Головные боли, как правило, бывают двух типов:

- по типу ГБН, которые могут быть ежедневными или эпизодическими

- головные боли мигренозного характера, которые, как правило, более серьезные.

У некоторых пациентов, посттравматические мигренозные боли могут быть серьезной проблемой, с периодическими сильными головными болями продолжительностью от часов до дней. У других пациентов, головная боль напряжения является преобладающей проблемой. У многих пациентов с ПТГБ боли могут иметь смешанный характер.

Окципитальная боль часто ассоциируется с болью в шее, и обычно имеет мышечное происхождение.

Виды травм, которые вызывают посттравматические головные боли

- Насилие

- Автомобильные аварии

- Падение

- Спортивные травмы

Симптомы

- Головная боль

- Боль в шее

- Головные боли усиливаются при нагрузке, кашле, наклонах или движениях головы

- Головокружение

- Двоение в глазах

- Нарушения памяти

- Потеря аппетита

- Нарушения слуха

- Тошнота и рвота

- Изменения обоняния или вкуса

- Проблемы с концентрацией внимания

- Звон в ушах

- Чувствительность к шуму

- Чувствительность к свету

- Тревога

- Депрессия

- Проблемы со сном

- Мышечные спазмы в голове, шее, спине и плечах

- Усталость

Диагностика

Международное общество головной боли определяет критерии посттравматической головной боли, такие как:

- Головная боль, которая не имеет типичных характеристик и удовлетворяет критериям С и D

- Наличие травмы головы со всеми из следующих симптомов:

- Без и с потерей сознания, которая длилась не более 30 минут

- Оценка по Шкале комы Глазго(-которая используется для оценки уровня сознания после мозговая травма с повреждением) равна или больше, чем 13

- Симптомы, которые диагностированы как сотрясение мозга

- Головная боль развивается в течение семи дней после черепно-мозговой травмы

- Один или другой из следующих признаков:

- Головная боль проходит в течение трех месяцев после травмы головы

- Головная боль не исчезла, но травма была менее чем три месяца назад

Для диагностики этого вида головной боли, как правило, используется такие виды исследований как МРТ, КТ, ПЭТ, ЭЭГ, так как необходима четкая визуализация морфологических изменений в тканях головного мозга и исключение состояний угрожающих жизни человека.

Лечение

Медикаменты являются краеугольным камнем лечения. В течение первых трех недель головной боли, как правило, используются абортивные лекарства. Если головные боли продолжаются после трех недель, то назначается дополнительная терапия.

Абортивная терапия

Выбор абортивной терапии зависит от типа головной боли. Основные лекарства для лечения посттравматических головных болей по типу головных болей напряжения типа являются анальгетики, НПВС. Миорелаксанты более эффективны при ПТГБ, чем при обычных головных болях напряжения, из-за наличия шейного мышечного спазма. Но эти препараты рекомендуется принимать только в течение 1-2 недель. Если же боли сохраняются, то в таком случае необходимо подключать профилактическое лечение. Если посттравматические головные боли имеют мигренозный характер,то используются те же препараты, что при и мигрени. Противорвотные препараты эффективны для многих пациентов. Первичные абортивные мигрени включают: Excedrin, аспирин, напроксен (Naprosyn или Anaprox), ибупрофен (Motrin), кеторолак (Toradol), Midrin, Norgesic Форте, Butalbital, Эрготамины, Суматриптан, кортикостероиды, наркотики и седативные средства.

Профилактическое лечение

В течение первых 2- 3 недель в период после травмы, как правило, применяются абортивные препараты, такие как противовоспалительные средства. Большинству пациентов не нужно ежедневно принимать профилактические лекарства, и посттравматические головные боли постепенно уменьшаются с течением времени.

Наиболее часто для профилактического лечения используются антидепрессанты, особенно амитриптилин (Elavil) или нортриптилин (Pamelor) и бета-блокаторы. НПВС препараты часто имеют двойное назначение, функционируя как абортивное и профилактическое лечение. Антидепрессанты, которые обладают седативным действием, особенно амитриптилин, часто уменьшают ежедневные головные боли и одновременно нормализуют сон. В тяжелых случаях необходимо использовать как бета-блокаторы,так и антидепрессанты. Немедикаментозные методы лечения могут включать различные физиопроцедуры и иглорефлексотерапию.

- М.П. Киселева, З.С. Смирнова, Л.М. Борисова и др. Поиск новых противоопухолевых соединений среди производных N-гликозидов индоло[2,3-а] карбазолов // Российский онкологический журнал. 2015. № 1. С. 33-37.

- Ковнер, «Очерки истории M.».

- ОФС.1.2.1.1.0003.15 Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях // Государственная фармакопея, XIII изд.

- https://www.dikul.net/wiki/hlystovaja-travma-shei/.

- https://cmrt.ru/zabolevaniya/travmy/ushib-golovy/.

- https://www.dikul.net/wiki/posttravmaticheskaja-golovnaja-bol/.

- А.В. Ланцова, Е.В. Санарова, Н.А. Оборотова и др. Разработка технологии получения инъекционной лекарственной формы на основе отечественной субстанции производной индолокарбазола ЛХС-1208 // Российский биотерапевтический журнал. 2014. Т. 13. № 3. С. 25-32.

- Скориченко, «Доисторическая M.» (СПб., 1996); его же, «Гигиена в доисторические времена» (СПб., 1996).