Признаки, последствия и лечение контузии головного мозга

Контузия, или ушиб, головного мозга — это одна из разновидностей черепно-мозговой травмы (ЧМТ), при которой в церебральных тканях появляются ограниченные посттравматические деструктивные изменения. Как показывает статистика, среди всех ЧМТ на долю ушиба головного мозга приходится около двадцати пяти процентов. Сопутствующие симптомы будут определяться тяжестью травмы, наличием сопутствующих заболеваний и так далее. В этой статье мы поговорим о клинических признаках контузии головного мозга, последствиях и терапии.

Легкая степень контузии устанавливается тогда, когда утрата сознания после ЧМТ не превышает нескольких минут. После того, как пострадавший пришел в себя, отмечаются его сонливость, некоторая дезориентация в пространстве. В обязательном порядке присутствуют жалобы на головную боль, головокружение, слабость. Клиническая картина может дополняться тошнотой и рвотой, не приносящей облегчения. Пациенту трудно вспомнить события, происходившие за некоторое время до травмы. Характерно ускорение, реже — замедление частоты сердечных сокращений, иногда — повышение артериального давления.

При осмотре обнаруживаются:

- Разный диаметр правого и левого зрачка;

- Непроизвольные колебательные движения глазных яблок;

- Менингеальный синдром и так далее.

В среднем все вышеописанные симптомы регрессируют в течение двух или трех недель.

Среднетяжелая степень характеризуется отсутствием сознания на протяжении нескольких часов. Как правило, наблюдаются многократная рвота, сильная головная боль, выпадение из памяти событий, происходивших до, во время или после травмы. Пациент оглушен и дезориентирован, что может сохраняться до нескольких суток. В зависимости от локализации повреждения могут отмечаться речевые или глазодвигательные нарушения, двигательные или чувствительные расстройства и так далее. Симптоматика сохраняется до шести недель.

При тяжелой степени пациент пребывает в длительном бессознательном состоянии. Характерны нарушения функциональной активности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, очаговые неврологические расстройства, сохраняющиеся на протяжении длительного времени и не регрессирующие в полной мере. Возможны повышение температуры тела, судорожные приступы.

Возможные последствия

Контузия головного мозга может осложняться:

- Посттравматической гидроцефалией;

- Скоплением цереброспинальной жидкости и/или крови между арахноидальной и твердой мозговыми оболочками;

- Кистами головного мозга;

- Оболочечно-мозговыми спайками;

- Воспалением паутинной оболочки мозга и так далее.

При легкой степени ушиба прогноз чаще всего благоприятный. Тяжелая контузия примерно в тридцати процентах случаев заканчивается летальным исходом. Значительная часть выживших пациентов остаются инвалидами вследствие эпилепсии, психических и речевых расстройств, двигательных нарушений.

Принципы терапии

Ушиб головного мозга может лечиться как консервативно, так и хирургически.

Консервативная терапия включает в себя коррекцию гемодинамических и дыхательных нарушений, снижение внутричерепного давления. Обязательно назначаются ноотропы и другие нейропротекторы.

В 2013 году ученые из НИИСП им. Н.В. Склифосовского опубликовали работу, результаты которой доказывают эффективность такого ноотропа, как цитиколин, в комплексном лечении больных с острой ЧМТ.

Параллельно проводятся симптоматические мероприятия, например, назначаются противорвотные или противосудорожные средства.

При необходимости осуществляется хирургическое вмешательство.

Использованы фотоматериалы Shutterstock

КОНТУЗИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

КОНТУЗИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА (contusio cerebri; лат. contusio ушиб; син. ушиб головного мозга) — травма головного мозга, сопровождающаяся развитием очагов деструкции мозговой ткани с соответствующей клинической картиной.

Различают три группы контузионных очагов в головном мозге: 1) в полушариях большого мозга или мозжечке; 2) в стволе мозга; 3) сочетание контузионных очагов в полушариях большого мозга или в мозжечке и в стволе мозга. Очаг ушиба или размозжения мозга в области приложения силы или от противоудара является постоянным компонентом тяжелой черепно-мозговой травмы. Но и при более легкой травме нередко возникают ушибы мозга, которые иногда клинически отчетливо не проявляются.

Патогенез

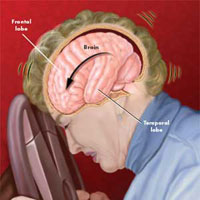

В патогенезе черепно-мозговой травмы, сопровождающейся контузией мозга, особое значение придается следующим факторам механического характера: а) положению головы при травмах — при ударе по фиксированной (неподвижной) голове череп в основном остается в покое, при воздействии силы на свободно подвижную голову тело человека, а вместе с ним и голова получают ускорение, и тогда возникает травма ускорения (или замедления); б) временным изменениям конфигурации черепа по типу общей или локальной его деформации с возникновением в ряде случаев перелома черепа; в) смещению мозга в полости черепа (по отношению к внутренним стенкам полости и внутричерепным фиброзным перегородкам): линейному и ротационному, изменению скорости в линейном направлении, линейному ускорению и замедлению; г) зависимости между физическими параметрами воздействующей на череп и мозг силы, местом ее приложения и направления, с одной стороны, и характером и локализацией контузионных очагов и тяжестью клин, картины — с другой.

Экспериментально установлено, что в момент удара в полости черепа на ударном полюсе возникает положительное давление и одновременно на противоположном полюсе — отрицательное.

Среди разных теорий развития противоударных повреждений наибольшее признание получила теория градиента давления, разработанная Гроссом (A. G. Gross, 1958). Согласно этой теории, в момент ушиба при возникновении сил ускорения (или замедления) в полости черепа возникает давление, действующее в течение долей секунды, при этом давление между местом удара и противоположным полюсом распределяется по принципу градиента давления с возникновением повышенного давления в области приложения силы и отрицательного — на противоположном полюсе (область вакуума). В области отрицательного давления в веществе мозга образуются полости, спадающиеся после прекращения действия ускоряющей силы (противоударная кавитация), с кровоизлияниями и разрывами мозговой ткани и формированием ушиба по механизму противоудара.

Исследования А. П. Громова с соавт. (1972) подчеркивают важное значение особенностей деформации костей основания черепа при возникновении ушибов в переднебазальных отделах мозга. Было установлено, что при травме лобной и затылочной областей головы деформационные искривления концентрируются в передних отделах костей основания черепа (крыши орбиты и больших крыльев основной кости) и, естественно, что при этом повреждения мозга будут локализоваться в основном в базальных отделах лобных долей, полюсных и базальных отделах височных долей, прилегающих к этим областям черепа. Преимущественной локализации ушибов в этих отделах при различных движениях мозга способствуют неровности кости в передней черепной ямке, острый край малого крыла основной кости и уступообразный спуск передней черепной ямки в среднюю. Т. о., только сочетанный учет процессов, возникающих как в мозговой ткани, так и костях черепа при экспериментальной черепномозговой травме, дает возможность до нек-рой степени уяснить существующие закономерности расположения ушибов мозга при травме черепа.

Ушибы и размозжения мозга при открытой черепно-мозговой травме в области приложения силы являются следствием непосредственного воздействия травматического агента, внедрения костных или металлических осколков в мозговую ткань.

Патологическая анатомия

Контузионные очаги при закрытой черепно-мозговой травме чаще всего выявляются на поверхности мозга. Они имеют вид желтых пятен или ограниченных участков геморрагического размягчения мозговой ткани, покрытых неповрежденной мягкой мозговой оболочкой, под к-рой субпиальные кровоизлияния чаще всего не распространяются далеко за пределы контузионного очага. Нередко контузионные очаги имеют клиновидную форму: их верхушка уходит в глубь мозга на 1 — 2 см. Микроскопически они состоят из поврежденных нервных клеток и геморрагий с перифокальной зоной отека. Очаги кровоизлияний могут быть следствием как разрыва сосудистых стенок, так и кровоизлияний путем диапедеза. Размозжение мозговой ткани является наиболее сильной степенью ее повреждения и характеризуется грубым разрушением ткани с разрывом мягких мозговых оболочек, выходом мозгового детрита на поверхность, разрывом сосудов и излиянием крови в подпаутинное пространство. Обычно размозжение мозга локализуется в области ушиба головы, особенно часто при наличии вдавленных переломов и разрывов твердой мозговой оболочки.

Наиболее характерной локализацией ушиба по типу противоудара (contre coup) являются базальные и полюсные отделы лобных и височных долей мозга. Ушибы коры мозга возникают в области противоудара значительно чаще, чем в месте самого удара. Противоударные повреждения особенно выражены при ударе сзади, редко бывают при ударе спереди, а при ударах справа и слева противоударные повреждения обширнее, чем в месте приложения силы.

Контузионные очаги в стволе мозга, располагающиеся как на наружной его поверхности, так и у желудочка, часто являются основной причиной смертельного исхода травм. Они наблюдаются при приложении травмирующей силы к разным отделам свода черепа. По отношению к точке приложения этой силы контузионные очаги в стволе являются противоударными и возникают в результате удара ствола о внутреннюю поверхность основания черепа, костный край большого затылочного отверстия и край мозжечкового намета в момент смещения и деформации мозга. Наружные повреждения ствола мозга, как правило, имеют малые размеры и в ряде случаев выявляются только при исследовании серии срезов.

Некоторые очаги размягчения мозга формируются наподобие геморрагических инфарктов (см.) в области, где после нарушения кровообращения развился ишемический некроз с последующим пропитыванием кровью через стенки сосудов в связи с их повышенной проницаемостью.

Исходом К. г. м. при закрытой черепно-мозговой травме является образование глиального мозгового рубца или оболочечно-мозгового сращения.

Клиническая картина

В сложной клин, картине, где тесно переплетаются симптомы и синдромы, зависящие от сотрясения, ушиба и сдавления мозга, представляется возможным выделить локальные симптомы ушиба или сдавления головного мозга (см.), что имеет большое практическое значение. Симптомы сотрясения головного мозга (см.) обычно имеют тенденцию к быстрому исчезновению, тогда как симптомы К. г. м. остаются стационарными или имеют тенденцию к прогрессированию со 2-3-го дня после травмы, а регресс их намечается не ранее, чем со 2-й нед. после травмы. Симптоматика К. г. м. и ее динамика определяется характером основного очага поражения и перифокальных явлений, зависящих от нарушения крово- и ликворообращения. При расположении центрального участка контузионного очага в функционально значимых отделах мозга обычно остаются стойкие явления выпадения. Для перифокальных изменений характерно более позднее развитие и нарастание симптомов, непродолжительный и совершенный регресс в стадии выздоровления.

При повреждении лобных долей на первый план выступает психопатол. симптоматика при скудности чисто неврол, симптомов. Иногда вялость и аспонтанность на фоне других психопатол, проявлений доминируют во всей клин, картине первых периодов заболевания. Наблюдаются немотивированные переходы от благодушия и эйфории к приступам ярости, злобы и недовольства. В тяжелых случаях проявляется стойкий акинетически-амнестический синдром. При поражении премоторной области выявляются нарушения моторики с потерей способности к тонким дифференцированным движениям. Грубо выраженный пирамидный гемипарез или гемиплегия проявляются лишь при массивных повреждениях лобно-теменной области. Фокальные эпилептические припадки, особенно джексоновского типа, в остром периоде при ушибе мозга в результате закрытой травмы черепа встречаются относительно редко и почти всегда свидетельствуют о наличии локальной гематомы, подлежащей удалению. В позднем периоде после травмы эти припадки встречаются часто. При массивных повреждениях височной доли почти всегда наблюдается диэнцефальная симптоматика. Эти повреждения нередко проявляются бурным двигательным возбуждением на фоне общего тяжелого состояния, по выходе из к-рого выявляются более очерченные височные симптомы. При тяжелых поражениях теменно-височной области левого полушария выявляются афазические, агностические и апраксические расстройства (см. Агнозия, Апраксия, Афазия). При поражении коры височной и нижне-теменной долей могут наблюдаться нарушения узнавания, понимания речи и письма, ориентировки в пространстве и в собственном теле, психосенсорные оптические, вестибулярные, слуховые, обонятельно-вкусовые и висцеральные расстройства с дереализацией (см.) и деперсонализацией (см.). Ушибы базальных отделов мозга (гипоталамо-гипофизарной области и ствола) клинически проявляются длительной потерей сознания и тяжелым нейровегетативным синдромом, основными компонентами к-рого являются расстройства дыхания, сердечно-сосудистой деятельности, терморегуляции, а также обменные, гуморальные и эндокринные нарушения.

Лечение

В острой стадии заболевания особое внимание уделяется лечению нарушений дыхания, гемодинамики и метаболизма, которые могут быть следствием ушибов стволовых отделов мозга. При вдавленных переломах черепа показано оперативное вмешательство с удалением отломков кости. Очаг ушиба или размозжения мозга является фактором, усиливающим отек мозга (см. Отек и набухание головного мозга), по поводу чего иногда производили декомпрессивную трепанацию; с целью предотвращения прогрессирования отека мозга и дислокации ствола (особенно грыжевого выпячивания и вклинения гиппокамповой извилины) устанавливают показания к ранней операции удаления (в период первых 2 сут. после травмы) некротических участков мозга (особенно в области нижней поверхности височной и лобной долей). Операция заключается в удалении контузионного очага путем отсасывания нежизнеспособных тканей, отмывания их струей жидкости. При необходимости выполняют также декомпрессию и при показаниях тенториотомию с целью ликвидации тенториального ущемления (см. Тенториальный синдром).

В более поздних стадиях заболевания при парезах или параличах конечностей показаны физиотерапия и леч. гимнастика, при афазических расстройствах — восстановительное лечение под наблюдением логопеда. Консервативное лечение при фокальном эпилептическом синдроме как следствии ушиба мозга и обо л очечно-мозговых сращений слагается из противосудорожной терапии, назначения дегидратирующих средств для уменьшения отека и набухания мозга и общеукрепляющего лечения. Иногда эффективно введение воздуха в субарахноидальное пространство с целью разъединения рыхлых оболочечно-мозговых сращений. При отсутствии эффекта от консервативных методов лечения эпилептического синдрома показано иссечение эпилептогенного очага с разъединением сращений между мозгом и твердой мозговой оболочкой. При выраженных стойких симптомах выпадения функции нервной системы показано использование сохранившейся трудоспособности для обучения новым профессиям.

Прогноз обычно серьезный и зависит от тяжести и локализации повреждения мозга.

См. также Черепно-мозговая травма.

Библиография: Иргер И. М. Нейрохирургия, М., 1971; Моделирование повреждений головы, грудной клетки и позвоночника, под ред. А. П. Громова, М., 1972; Нервные и психические заболевания военного времени, под ред. А. С. Шмарьяна, с. 49, М., 1948: Руководство по нейротравматологии, под ред. А. И. Арутюнова, ч. 1, с. 1, М., 1978; С и н г у р Н. А. Ушибы мозга, М., 1970, библиогр.; Смирнов Л. И. Патологическая анатомия и патогенез травматических заболеваний нервной системы, ч. 1-2, М., 1947 -1949; Тяжелая закрытая травма черепа и головного мозга, под ред. В. М. Угрюмова, Л., 1974, библиогр.; Gross A. G. A new theory on the dynamics of brain concussion and brain injury, J. Neurosurg., v. 15, p. 548, 1958, bibliogr.; G u r d j i a n E. S. a. Webster J. E. injuries, Boston-L., 1958; R o w b o t h a n G. F. Acute injuries of the , Edinburgh-L., 1964.

М. М. Иргер.

Посттравматическая головная боль

Посттравматическая головная боль возникает после травмы головы или шеи. В самом деле, головная боль является наиболее распространенным симптомом, который люди испытывают после даже легкой черепно-мозговой травмы.

Боль может начаться сразу или через неделю после травмы. У многих пациентов, особенно тех, у кого была тяжелая травма, головные боли могут быть проблемой в течение нескольких месяцев, лет или на всю жизнь. Если головные боли развиваются в течение 2 недель после травмы, и сохраняются в течение более чем нескольких месяцев, то считается, что это хроническая фаза посттравматической головной боли. Иногда у пациентов головные боли появляются только через несколько месяцев после травмы, но, как правило, головные боли обычно начинаются в течение нескольких часов или дней после травмы.

Прогнозировать возможность развития хронической посттравматической головной боли у пациентов, перенесших травмы, очень сложно. В целом, у пациентов, с уже существующей головной болью или наличием мигрени, риск выше. Пациенты с отягощенным семейным анамнезом мигрени могут подвергаться повышенному риску развития хронических головных болей. Тяжесть травмы может также помочь в прогнозировании, но многие пациенты терпят в течение месяцев или лет сильные головные боли после тривиальной травмы головы. Авто столкновения с ударом сзади, без травмы головы, обычно приводят к развитию сильных головных болей и болям в шее. Такие факторы, как угол удара, где пациент сидел в машине, и куда пришелся вектор силы на голову являются ключевыми элементами в развитии головных болей.

Головные боли, как правило, бывают двух типов:

- по типу ГБН, которые могут быть ежедневными или эпизодическими

- головные боли мигренозного характера, которые, как правило, более серьезные.

У некоторых пациентов, посттравматические мигренозные боли могут быть серьезной проблемой, с периодическими сильными головными болями продолжительностью от часов до дней. У других пациентов, головная боль напряжения является преобладающей проблемой. У многих пациентов с ПТГБ боли могут иметь смешанный характер.

Окципитальная боль часто ассоциируется с болью в шее, и обычно имеет мышечное происхождение.

Виды травм, которые вызывают посттравматические головные боли

- Насилие

- Автомобильные аварии

- Падение

- Спортивные травмы

Симптомы

- Головная боль

- Боль в шее

- Головные боли усиливаются при нагрузке, кашле, наклонах или движениях головы

- Головокружение

- Двоение в глазах

- Нарушения памяти

- Потеря аппетита

- Нарушения слуха

- Тошнота и рвота

- Изменения обоняния или вкуса

- Проблемы с концентрацией внимания

- Звон в ушах

- Чувствительность к шуму

- Чувствительность к свету

- Тревога

- Депрессия

- Проблемы со сном

- Мышечные спазмы в голове, шее, спине и плечах

- Усталость

Диагностика

Международное общество головной боли определяет критерии посттравматической головной боли, такие как:

- Головная боль, которая не имеет типичных характеристик и удовлетворяет критериям С и D

- Наличие травмы головы со всеми из следующих симптомов:

- Без и с потерей сознания, которая длилась не более 30 минут

- Оценка по Шкале комы Глазго(-которая используется для оценки уровня сознания после мозговая травма с повреждением) равна или больше, чем 13

- Симптомы, которые диагностированы как сотрясение мозга

- Головная боль развивается в течение семи дней после черепно-мозговой травмы

- Один или другой из следующих признаков:

- Головная боль проходит в течение трех месяцев после травмы головы

- Головная боль не исчезла, но травма была менее чем три месяца назад

Для диагностики этого вида головной боли, как правило, используется такие виды исследований как МРТ, КТ, ПЭТ, ЭЭГ, так как необходима четкая визуализация морфологических изменений в тканях головного мозга и исключение состояний угрожающих жизни человека.

Лечение

Медикаменты являются краеугольным камнем лечения. В течение первых трех недель головной боли, как правило, используются абортивные лекарства. Если головные боли продолжаются после трех недель, то назначается дополнительная терапия.

Абортивная терапия

Выбор абортивной терапии зависит от типа головной боли. Основные лекарства для лечения посттравматических головных болей по типу головных болей напряжения типа являются анальгетики, НПВС. Миорелаксанты более эффективны при ПТГБ, чем при обычных головных болях напряжения, из-за наличия шейного мышечного спазма. Но эти препараты рекомендуется принимать только в течение 1-2 недель. Если же боли сохраняются, то в таком случае необходимо подключать профилактическое лечение. Если посттравматические головные боли имеют мигренозный характер,то используются те же препараты, что при и мигрени. Противорвотные препараты эффективны для многих пациентов. Первичные абортивные мигрени включают: Excedrin, аспирин, напроксен (Naprosyn или Anaprox), ибупрофен (Motrin), кеторолак (Toradol), Midrin, Norgesic Форте, Butalbital, Эрготамины, Суматриптан, кортикостероиды, наркотики и седативные средства.

Профилактическое лечение

В течение первых 2- 3 недель в период после травмы, как правило, применяются абортивные препараты, такие как противовоспалительные средства. Большинству пациентов не нужно ежедневно принимать профилактические лекарства, и посттравматические головные боли постепенно уменьшаются с течением времени.

Наиболее часто для профилактического лечения используются антидепрессанты, особенно амитриптилин (Elavil) или нортриптилин (Pamelor) и бета-блокаторы. НПВС препараты часто имеют двойное назначение, функционируя как абортивное и профилактическое лечение. Антидепрессанты, которые обладают седативным действием, особенно амитриптилин, часто уменьшают ежедневные головные боли и одновременно нормализуют сон. В тяжелых случаях необходимо использовать как бета-блокаторы,так и антидепрессанты. Немедикаментозные методы лечения могут включать различные физиопроцедуры и иглорефлексотерапию.

- Moustafine R. I., Bukhovets A. V., Sitenkov A. Y., Kemenova V. A., Rombaut P., Van den Mooter G. Eudragit® E PO as a complementary material for designing oral drug delivery systems with controlled release properties: comparative evaluation of new interpolyelectrolyte complexes with countercharged Eudragit® L 100 copolymers. Molecular Pharmaceutics. 2013; 10(7): 2630–2641. DOI: 10.1021/mp4000635.

- Debjit B., Rishab B., Darsh G., Parshuram R., Sampath K. P. K. Gastroretentive drug delivery systems- a novel approaches of control drug delivery systems. Research Journal of Science and Technology;10(2): 145–156. DOI: 10.5958/2349-2988.2018.00022.0.

- Patil H., Tiwari R. V., Repka M. A. Recent advancements in mucoadhesive floating drug delivery systems: A mini-review. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2016; 31: 65–71.DOI: 10.1016/j.jddst.2015.12.002.

- https://MedAboutMe.ru/articles/priznaki_posledstviya_i_lechenie_kontuzii_golovnogo_mozga/.

- https://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A3%D0%97%D0%98%D0%AF_%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9C%D0%9E%D0%97%D0%93%D0%90.

- https://www.dikul.net/wiki/posttravmaticheskaja-golovnaja-bol/.

- ОФС.1.2.1.2.0003.15 Тонкослойная хроматография // Государственная фармакопея, XIII изд.